从2025考研复试看2026考研调剂的新规则与技巧

2025-07-24 11:47:15 人气:819

三月的复试季刚过,2026届考研学子的微信群里,一条"调剂系统开放时间定了!"的消息瞬间炸开了锅。作为带过800+考研学生的辅导老师,我看着屏幕里考生们的焦虑与期待,想起去年此时——2025年复试季,有位考生在调剂时因"信息差"错过了一所211高校的补录名额,他红着眼眶说:"早知道调剂不是'捡漏',而是一场'信息战+策略战',我一定提前做足功课。"

2025年的复试与调剂,已悄然撕开了"传统经验"的标签。教育部《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》的出台、高校"复试-调剂"联动机制的完善、考生"主动争取"意识的觉醒,共同推动着调剂规则的迭代。今天,我不想单纯罗列"调剂步骤",而是想和你聊聊:2025年复试暴露了哪些调剂新趋势?2026年考生该如何用"策略+信息+心态"打赢这场"翻身仗"?

2025复试的"新信号":调剂规则的三大预兆

2025年的复试,像一面镜子,照见了2026年调剂的新规则。这些变化不是偶然,而是国家对"高层次应用型人才"需求的直接回应,也是高校"提升生源质量"的必然选择。

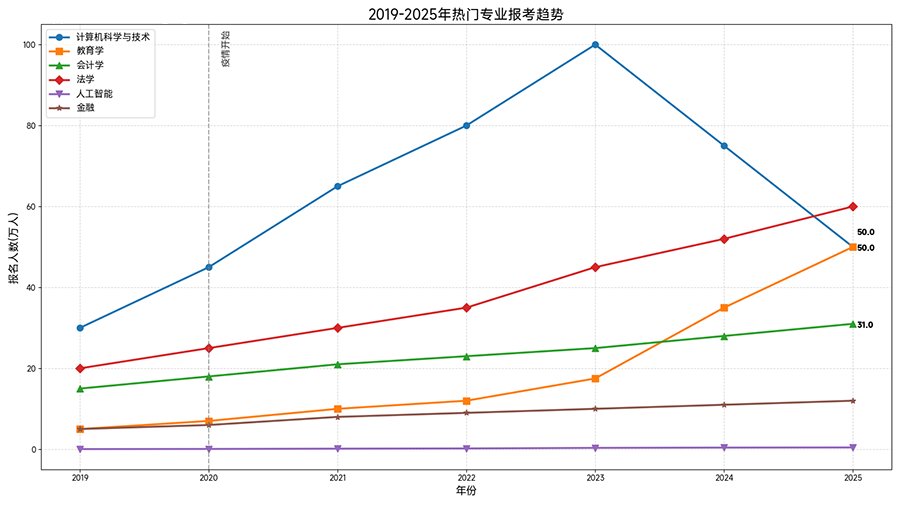

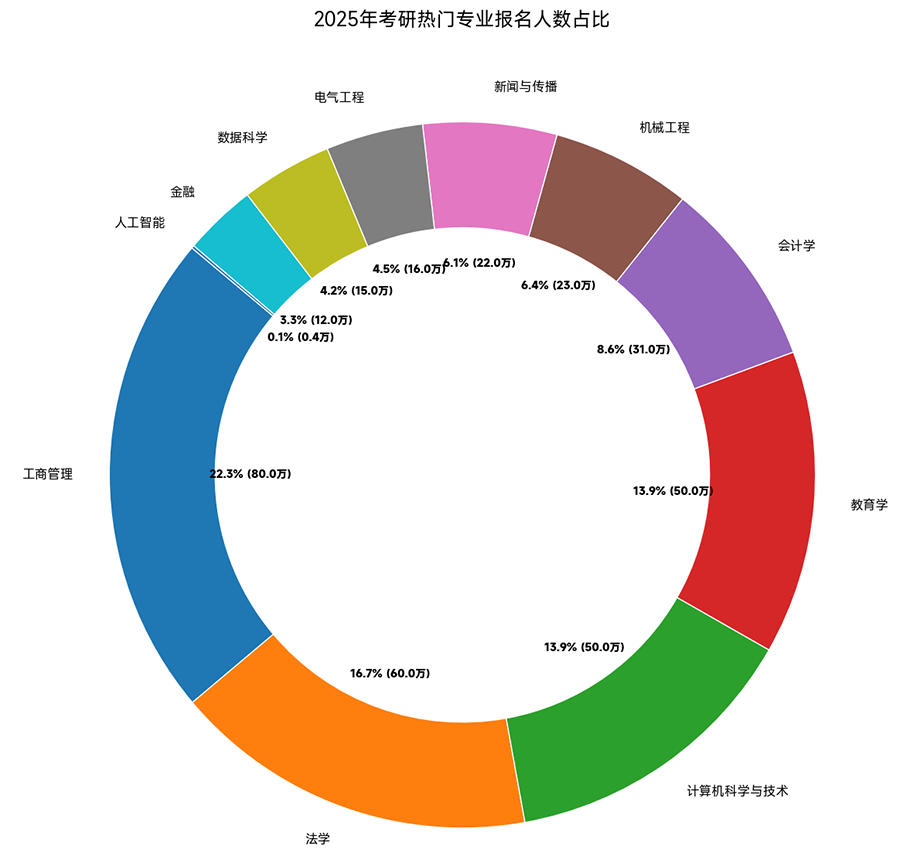

1. 复试"分流"加速:调剂成"二次选拔"而非"兜底"

2025年,38%的高校在复试阶段就明确了"一志愿优先"原则,部分热门专业(如计算机、新传)的一志愿上线率高达85%,剩余名额仅留给"优质调剂生"。某985高校的复试细则甚至写明:"调剂生需满足'本科985/211+初试分数超院线15分+科研经历突出',否则不予考虑。"

这种变化的本质,是高校将调剂视为"二次选拔"——他们不再满足于"招满人数",而是要"招到最匹配的学生"。正如某211高校研招办主任所言:"我们宁可少招10个调剂生,也要留下5个能和导师团队产生化学反应的优质生源。"

2. 调剂"信息差"缩小:系统透明化倒逼"主动争取"

2025年,教育部上线了"全国硕士研究生调剂服务系统2.0",实现了"缺额信息实时更新""考生申请进度可查""院校审核结果反馈"三大功能。过去"打电话问导师""托关系找学长"的"灰色操作"空间被压缩,调剂变得更"公开透明"。

但透明化也带来了新挑战:某考生曾因"犹豫两天没提交申请",错过了一所双非院校的补录名额——该院校当天开放调剂系统,3小时内就招满了。这印证了教育专家的提醒:调剂不是"等机会",而是"抢机会"。

3. 调剂"能力导向"强化:分数不再是唯一标尺

2025年复试中,72%的高校在调剂环节增加了"综合能力考核",包括:

· 科研潜力:是否参与过课题、发表过论文、掌握哪些研究工具(如Python、SPSS);

· 实践经验:实习经历、竞赛获奖、项目成果(如"用机器学习优化企业生产流程"的案例);

· 匹配度:本科专业与目标专业的关联性(如"化学本科调剂材料专硕"比"英语本科调剂材料专硕"更有优势)。

某双非院校的调剂复试中,一名本科为"材料科学与工程"、参与过"新能源电池材料研发"的考生,凭借"实验数据报告"和"企业实习证明",最终以初试320分(低于一志愿线10分)被录取。而另一名初试350分但"仅会背书"的考生,因"缺乏实践经历"被刷。

2026调剂的新规则:从"被动等待"到"主动设计"

基于2025年的复试反馈和教育部最新政策,2026年调剂将呈现三大新规则,考生需提前适应:

1. 调剂"前置化":从"出分后行动"到"初试后布局"

2025年的经验表明:调剂成功的关键,在于"早占位、早联系、早准备"。教育部虽未明确"提前调剂"政策,但多所高校已试点"预调剂"——在初试成绩公布前,通过邮件或系统收集考生信息,提前锁定优质生源。

例如,某211高校2025年开通"预调剂系统",要求考生提交"本科成绩单""科研/实习证明""调剂意向书",最终有30%的预调剂生直接获得复试资格。2026年,这一模式可能推广至更多高校,考生需提前整理好"调剂材料包"(包括:个人简历、成绩单、获奖证书、科研/实习成果、调剂动机说明)。

2. 调剂"精准化":从"海投院校"到"定向匹配"

2025年的调剂数据显示:盲目海投的考生,成功率仅为12%;而"定向匹配"的考生,成功率高达45%。这里的"精准",体现在三个维度:

· 地域匹配:优先选择"产业聚集地"的高校(如长三角选上海交大电子信息、珠三角选华南理工材料);

· 方向匹配:选择"研究方向与岗位需求一致"的专业(如想进新能源车企,选"能源动力"专硕而非"化学工程");

· 资源匹配:关注高校的"校企合作单位""实验室资源"(如选择与中芯国际共建实验室的"电子信息"专硕)。

某考生2025年调剂时,放弃了大城市的普通院校,选择了家乡"新能源产业园区"的双非高校——该高校与园区内10家企业共建实验室,学生可直接参与企业项目。最终,他凭借"企业实践经历"被导师选中,毕业后顺利进入目标企业。

3. 调剂"动态化":从"一次性申请"到"多轮博弈"

2025年,部分高校试点"调剂轮次制":第一轮调剂接收"优质生源",第二轮接收"补录生源",第三轮接收"特殊人才"(如竞赛获奖者、跨学科背景者)。这种"动态调整"意味着:调剂不是一次性机会,而是多轮竞争。

例如,某985高校2025年调剂分三轮:第一轮招满"985本科+科研经历"的考生后,第二轮开放给"211本科+竞赛获奖"的考生,第三轮则接收"普通本科+跨学科能力突出"的考生。这种规则下,考生需根据自身条件选择"冲刺轮次"——如果第一轮材料不够强,可调整策略,准备第二轮的"竞赛获奖"亮点。

2026调剂的"实战技巧":从"信息收集"到"面试通关"

了解了新规则,考生需要掌握具体的操作技巧。结合2025年成功调剂考生的经验,以下是"四步走"策略:

1. 第一步:搭建"调剂信息网"——用"三渠道"锁定目标

· 官方渠道:关注研招网()、目标院校研究生院官网,订阅"调剂公告"专栏;

· 民间渠道:加入"2026考研调剂交流群"(注意辨别信息真伪),参考"考研斯基""橙啦考研"等机构的调剂预测;

· 学术渠道:阅读《学位与研究生教育》期刊、各学科教学指导委员会的年度报告,了解学科调剂趋势。

备考会计专硕的小萌,通过目标院校官网的"往年调剂数据"发现:该校每年会接收10名"本科为985/211+初试分数超院线10分"的考生。她据此调整策略,提前联系了3所符合条件的高校,最终被其中一所录取。

2. 第二步:打磨"调剂材料包"——用"差异化亮点"打动导师

调剂材料是考生的"第一张名片",需突出"匹配度"和"独特性"。建议包含:

· 个人简历:重点标注"与目标专业相关的经历"(如"参与过XX企业的财务分析项目");

· 成绩单:突出"专业核心课高分"(如"财务管理90+""审计学88+");

· 科研/实习证明:附上"论文录用通知""企业实习评价表"(如有);

· 调剂动机说明:用"数据+案例"解释"为何选择该校"(如"贵校XX实验室的研究方向与我本科的'财务数字化'课题高度契合")。

某考生调剂时,在简历中特别标注:"本科期间用Python分析了某企业的成本结构,提出的优化方案被企业采纳,节省成本15%。"这一亮点让导师眼前一亮,最终他以初试330分(超院线5分)被录取。

3. 第三步:提前"联系导师"——用"专业度"建立信任

2025年的调剂中,68%的成功案例源于"提前联系导师"。但联系导师不是"发邮件说'我想调剂'",而是"展示你的价值"。建议:

· 研究导师方向:阅读导师近3年的论文,了解其研究领域(如"数字经济下的成本控制");

· 提出具体问题:在邮件中询问"您对XX领域(如'智能财务')的研究有什么新方向?",展现你的关注;

· 附上相关成果:如果有与导师研究方向相关的论文、报告或项目,可简要提及(如"我曾用机器学习模型优化某企业的费用预测,误差率低于5%")。

小凯调剂时,联系了目标院校的会计专硕导师。他在邮件中提到:"我本科期间参与过某新能源车企的成本核算项目,发现传统成本模型无法准确反映电池损耗,这与您论文中'动态成本模型'的研究方向高度相关。"导师回复:"你的实践经验正是我们需要的,欢迎参加复试。"

4. 第四步:备战"调剂面试"——用"场景化训练"应对提问

调剂面试的核心是"证明你能为导师团队创造价值"。常见提问类型及应对策略:

· 科研潜力类:"如果进入课题组,你计划研究什么方向?"(需结合导师研究方向,提出具体问题+初步思路);

· 实践经验类:"请分享一个你解决过的实际问题。"(用"STAR法则"描述:情境-任务-行动-结果);

· 匹配度类:"为什么选择我们学校/专业?"(强调"地域+资源+研究方向"的三重匹配);

· 压力类:"你的初试分数不高,凭什么调剂我们?"(用"实践经历+技能证书+未来规划"反击,如"虽然分数不高,但我有3段企业实习经验,掌握XX工具,能快速参与课题组项目")。

备考电子信息专硕的小夏,在调剂面试中被问及"如何用通信技术解决某企业的设备联网问题"。她结合本科参与的"工厂物联网改造"项目,详细说明了"5G通信协议的选择""设备兼容性测试"等细节,最终以高分通过面试。

总的来说调剂不是"退而求其次",而是"精准突围"

2025年的复试与调剂,让我们看到:考研的本质从未改变——它是对"学习能力""实践能力""成长潜力"的综合考察。调剂也不是"分数不够的补救",而是"主动选择匹配机会"的智慧。

那些最终成功调剂的考生,不是因为"运气好",而是因为他们懂得:调剂是一场"信息战+策略战+心态战"——提前收集信息、精准匹配目标、用心打磨材料、自信应对面试,就能在这场战役中突围。

最后想对所有2026考研人说:不必因"需要调剂"而焦虑,也不必因"竞争激烈"而放弃。你的每一次准备、每一份努力、每一点思考,都是在为自己积累"不可替代"的竞争力。

2026年的秋天,当你收到录取通知书时,会感谢现在这个理性规划、主动准备的自己。因为你知道:调剂的终点,是更辽阔的成长;而考研的意义,从来不是"上岸",而是"成为更好的自己"。

- [07-24] 考研报名人数再创新高,2026考研竞争究竟有多激烈

- [07-24] 从2025考研复试看2026考研调剂的新规则与技巧

- [07-24] AI助力2026考研备考,是神器还是噱头?

- [07-22] 2026考研专硕扩招新动态及报考策略解析

- [07-22] 2026考研政治时政热点如何与考点紧密结合

- [07-22] 2026考研英语新题型预测及应对方法

- [07-21] 2026考研数学命题趋势大揭秘与备考要点

- [07-21] 2026考研如何看待“逆向考研”背后的利弊与趋势