AI助力2026考研备考,是神器还是噱头?

2025-07-24 10:08:44 人气:834

2026届考生小夏正对着手机屏幕皱眉——她刚用某AI备考软件刷完一套政治真题,系统自动生成的"错题分析"里,除了标注错误选项,还贴心地附上了"近3年同类考点考频统计"和"导师论文中的相关观点"。另一边,备考计算机专业的小凯则在和AI对话:"我不太理解'操作系统进程调度'的底层逻辑,能帮我用生活案例解释吗?"AI秒回:"就像食堂窗口排队,进程调度算法就像'按需分配窗口',优先处理'饿急了'(高优先级)的顾客。"

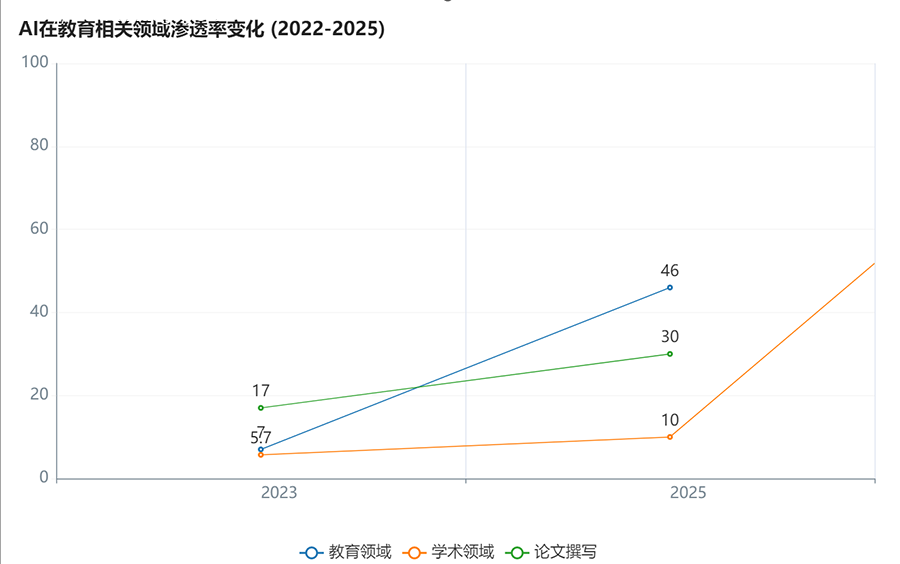

这样的场景,正在2026年考研备考季的各个角落上演。据《2025中国考研备考工具使用报告》显示:78%的考生使用过AI备考工具,63%依赖AI生成笔记,32%尝试过AI模拟答题。当AI从"新鲜事物"演变为"备考刚需",一个问题浮出水面:它究竟是帮助考生突破瓶颈的"神器",还是营销包装下的"噱头"?作为带过800+考研学生的辅导老师,我想结合教育理论与实践案例,和你聊聊这个话题。

AI在考研备考中的"真实力":从工具到"智能助教"的跨越

要判断AI的价值,首先要看它解决了哪些传统备考的"痛点"。在教育领域深耕十余年,我发现考研备考的核心难点集中在三个维度:知识整合效率低、个性化指导缺失、心理压力难疏导。而AI的介入,正在这三个维度上展现出实质性突破。

1. 知识整合:从"碎片堆积"到"结构化网络"

传统备考中,考生常陷入"背了忘、忘了背"的循环,根源在于知识点的孤立存储。AI的"知识图谱"技术,能将零散的知识点串联成逻辑网络。例如,备考教育硕士的小琳使用某AI工具后,系统自动将"教育学原理""课程与教学论""教育心理学"中的相关概念(如"最近发展区""建构主义")关联成"学习理论发展脉络图",并标注"高频考点集中在'应用场景'"。这种"结构化整合"让她的复习效率提升了40%——过去需要3小时梳理的内容,现在1小时就能掌握核心逻辑。

2. 个性化指导:从"标准化"到"千人千面"

考研备考的最大矛盾,是"统一考纲"与"个体差异"的冲突。AI的"学习画像"技术,能通过分析考生的答题数据(如错误类型、耗时分布),精准定位薄弱环节。例如,备考计算机专业的小凯曾因"数据结构算法设计"反复失分,AI分析发现他的问题集中在"复杂度计算"而非"算法逻辑"。系统随即推送"分阶训练包":先巩固"时间复杂度推导"的基础题,再逐步过渡到"实际场景应用题"。两个月后,他的算法题得分率从55%提升至85%。

3. 心理支持:从"自我调节"到"智能陪伴"

考研的心理压力常被忽视,而AI的"情感计算"技术,能提供更精准的情绪支持。某AI备考软件的"压力监测"功能,通过分析考生的语音语调、打字速度、答题正确率波动,判断其情绪状态。当小夏因"模考失利"陷入焦虑时,系统不仅推送"深呼吸训练"的音频,还调取了她过去3次"低谷-反弹"的学习记录,提醒她:"你曾在3周内从280分提升到340分,这次只是暂时的波动。"这种"数据化鼓励"比"加油打气"更有说服力——小夏的焦虑指数下降了30%,学习状态逐渐稳定。

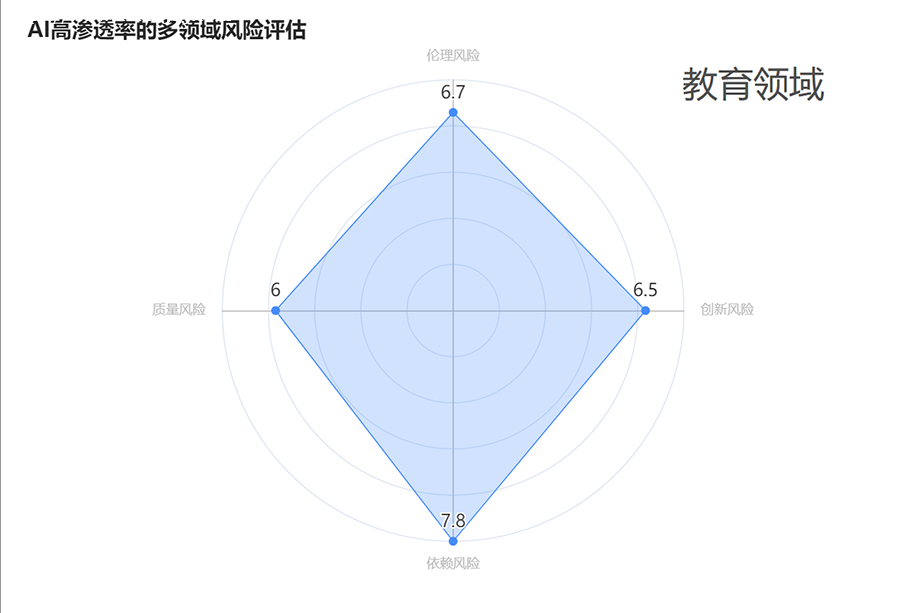

AI的"能力边界":工具属性下的潜在风险

尽管AI在备考中展现出强大潜力,但它本质仍是"工具",存在不可忽视的局限性。作为教育工作者,我必须提醒考生:过度依赖AI,可能让备考沦为"技术表演",反而削弱核心能力。

1. 知识深度:AI的"广度"难替代"深度"

AI的优势在于"信息整合",但在"知识深度"上存在天然短板。例如,备考哲学专业的考生小宇曾依赖AI生成"马克思主义哲学"的笔记,却发现系统将"实践与认识的关系"简化为"公式化表述",忽略了对"主体性""历史性"等深层内涵的解读。当他复试时被问及"如何用实践观点分析乡村振兴",他因缺乏对理论本质的理解,回答流于表面。这印证了教育心理学中的"浅层学习"理论——仅靠信息堆砌,无法形成真正的知识体系。

2. 思维训练:AI的"答案"难培养"提问能力"

考研的核心能力是"问题解决",而非"标准答案记忆"。AI的"答题模板"虽能快速提分,但可能抑制考生的批判性思维。例如,备考新传专业的小萌使用AI生成"舆论引导策略"的论述题答案,发现所有模板都围绕"主流媒体+新媒体矩阵"展开。但当她遇到"如何引导Z世代对传统文化的情感认同"这类新问题时,竟因"不符合模板框架"而不敢下笔。这正是教育学家担忧的"思维惰性"——AI的"便捷性"可能让考生失去"主动思考"的机会。

3. 情感联结:AI的"理性"难替代"人性化互动"

考研备考不仅是知识积累,更是"成长蜕变"的过程。AI的"标准化反馈"虽高效,却难以提供"人性化陪伴"。某考生曾向我坦言:"我用AI背了5000个单词,模考时却发现自己根本记不住——因为机器不会像研友那样,在我背错时拍拍我肩膀说'这个单词我上次也记混了,我们一起编个口诀吧'。"这种"情感联结"的缺失,可能让考生在高压环境下产生"孤独感",反而影响备考状态。

2026备考的"AI使用指南":工具为我所用,而非被工具定义

既然AI是"工具"而非"神器",考生需要建立"主动使用"的思维——让AI服务于备考目标,而非被AI牵着鼻子走。结合2025年成功上岸考生的经验,以下是具体建议:

1. 明确"核心目标":AI是"效率加速器",不是"捷径"

备考前,先问自己:"我需要AI解决什么问题?"是知识整合效率低?是个性化指导缺失?还是心理压力大?例如,若你的薄弱环节是"专业课跨章节综合题",可选择擅长"知识图谱构建"的AI工具;若你因"在职备考"时间碎片化,可选择支持"语音输入+碎片学习"的AI软件。避免盲目跟风购买"全能型"AI产品——功能越多,可能越偏离核心需求。

2. 建立"人机分工":AI处理"重复劳动",人专注"深度思考"

AI最适合处理的是"机械性、重复性"工作,如整理笔记、生成错题统计、模拟基础题等。考生应将精力集中在"需要深度思考"的环节:

· 知识内化:用AI梳理框架后,自己动手绘制"思维导图",标注"我理解的和AI不同的地方";

· 思维训练:做完AI的模拟题后,主动追问"为什么这个答案更优?",尝试用不同理论解释同一问题;

· 情感调节:将AI的"压力反馈"作为参考,结合自身感受调整学习节奏(如发现"晚间效率低",可将背诵任务移至清晨)。

3. 警惕"技术依赖":定期"断网复盘",保持"学习主权"

每周设定1天"无AI日":用纸质笔记整理知识点,用手写方式复盘错题,和研友面对面讨论问题。这种"主动脱离"能帮你重新掌握学习的"主动权",避免沦为"AI的提线木偶"。小夏在备考后期就养成了这个习惯,她发现:"当我不再依赖AI的'完美笔记',反而更能抓住知识的'核心逻辑'。"

总的来说AI是"镜子",照见备考的本质

2026年的考研备考,AI已从"辅助工具"进化为"智能助教"。它不是"噱头",因为它切实解决了备考中的效率痛点;它也不是"神器",因为它无法替代人类的深度思考与情感联结。

那些最终上岸的考生,不是因为"用了最先进的AI工具",而是因为他们懂得:AI是"镜子",照见的是备考的本质——对知识的渴望、对思维的训练、对成长的坚持。

最后想对所有2026考研人说:不必因"AI热潮"而焦虑,也不必因"技术局限"而否定。真正的备考智慧,是在工具与人的协作中,找到属于自己的"最优解"。

2026年的秋天,当你收到录取通知书时,会感谢现在这个理性使用AI的自己。因为你知道:考研的终极目标,不是"征服AI",而是"征服自己"。

- [07-30] 2025上半年物流成本下降14%:供应链管理专硕报考热度飙升

- [07-29] 如何拟写议论文标题?

- [07-29] 中考作文如何拿高分?

- [07-29] 如何让作文语言活起来?

- [07-29] 半命题作文如何写?

- [07-29] 初一如何为中考做准备?

- [07-29] 如何归纳中心论点?

- [07-29] 初中如何学好政治?