2026考研如何看待“逆向考研”背后的利弊与趋势

2025-07-21 14:32:26 人气:847

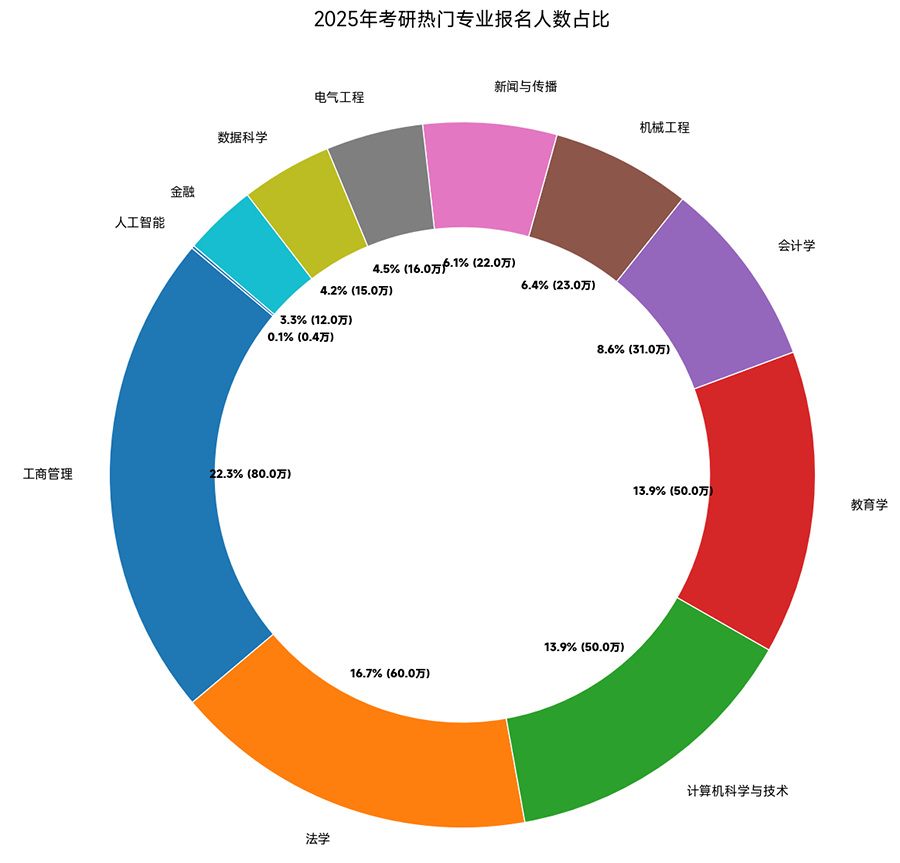

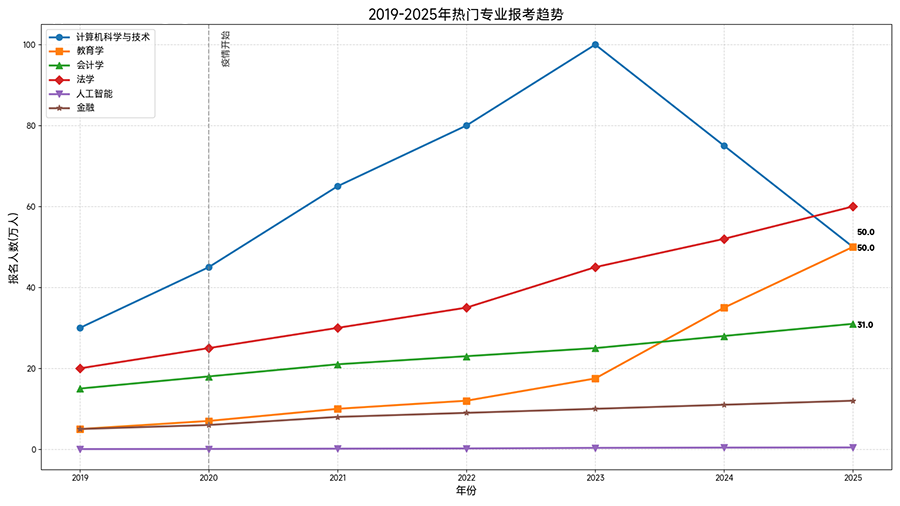

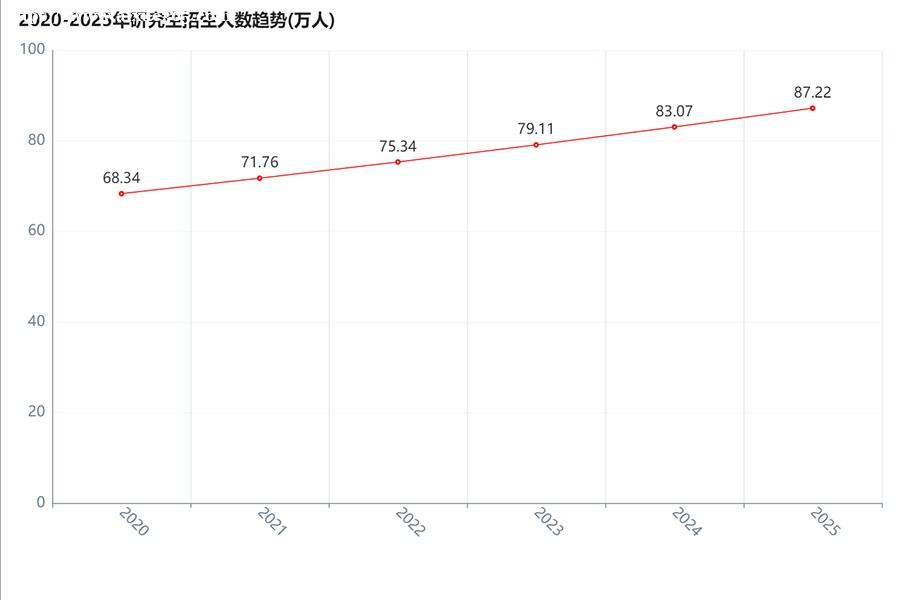

七月的考研自习室里,2026届考生小琳正对着电脑屏幕反复刷新研招网——她的目标院校是某985高校的计算机专业,而她的本科是省内一所普通一本院校。这样的"逆向考研"(普通本科报考顶尖高校),在如今的考研大军中并不罕见。据《2025中国考研报考趋势报告》显示:2025年"逆向考研"考生占比达38%(2020年仅19%),其中62%的考生来自双非院校,目标院校集中在985/211高校。

作为带过800+考研学生的辅导老师,我见证过太多"逆向考研"的故事:有人从普通二本逆袭985,有人因盲目冲刺顶尖院校折戟,还有人因"学历焦虑"陷入"越考越慌"的循环。今天,我不想单纯评判"逆向考研"是好是坏,而是想和你聊聊:在2026年考研竞争加剧的背景下,"逆向考研"的本质是什么?它为何成为趋势?考生又该如何理性看待其中的利弊?

"逆向考研"的本质:学历焦虑与成长诉求的双重驱动

要理解"逆向考研",首先要跳出"非名校不上"的二元思维。它的兴起,本质是社会需求、个体成长与教育资源分配矛盾的综合产物。

1.社会层面:学历"贬值"倒逼的"突围"

2025年《中国大学生就业质量报告》显示:68%的本科毕业生认为"考研是提升就业竞争力的必要手段",而"双非本科"在求职时面临的"学历歧视"尤为明显。某招聘平台的统计显示:同样岗位,985毕业生平均起薪比双非高35%,晋升速度也快2-3年。这种"学历溢价"的现实,让许多普通本科学生将"逆向考研"视为"改变命运"的关键跳板。

小琳的经历很典型:她本科是省内普通一本,求职时投递的15家企业中,12家明确要求"985/211优先"。她坦言:"我知道自己能力不差,但简历第一关就被筛掉了。考研到985,至少能让我和同龄人在同一起跑线竞争。"

2.个体层面:成长诉求与资源错配的碰撞

"逆向考研"的背后,藏着普通本科学生的"资源焦虑"。某985高校的调研显示:其研究生中,45%来自双非院校的学生表示"本科阶段缺乏优质科研平台",38%认为"导师资源、学术讲座等资源远不及目标院校"。这种"资源错配"促使他们选择"逆向考研"——通过进入顶尖高校,弥补本科阶段的资源短板。

备考计算机专业的小凯就是如此。他的本科院校实验室设备陈旧,参与科研项目的机会寥寥。为了接触前沿技术,他决定报考某985高校的计算机专业:"那里有国家重点实验室,能参与AI大模型研发项目,这些经历对我未来的职业发展至关重要。"

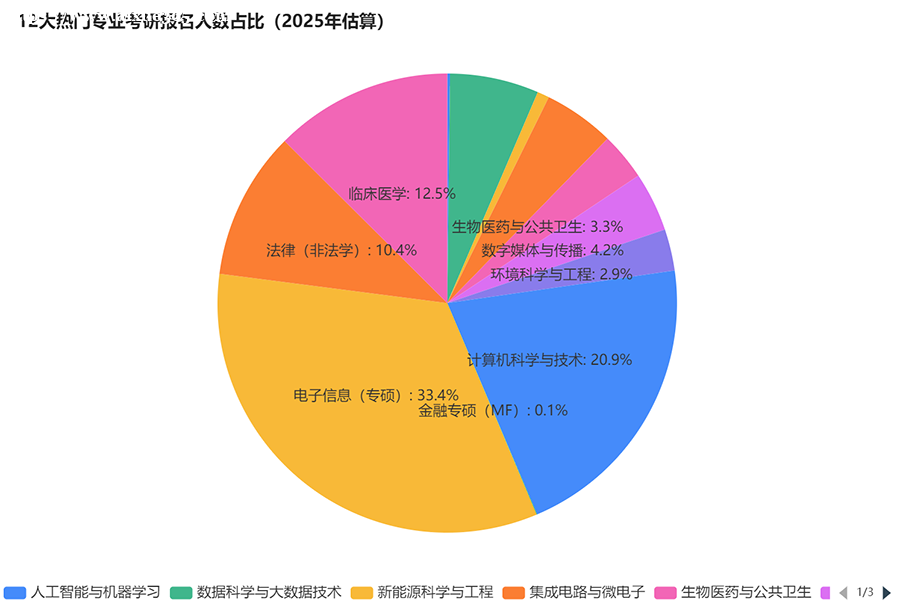

3.教育层面:统考扩围与评价多元的催化

2026年考研大纲的"统考扩围"趋势(如理工科统考408、文科统考408),客观上降低了"逆向考研"的门槛。过去,顶尖高校的自命题专业课因"信息不透明""难度不稳定"让普通考生望而却步;如今,统考科目统一了评价标准,普通考生通过系统复习也能与名校生同台竞争。

教育部2025年的统计显示:统考科目覆盖的专业中,双非考生占比从2020年的22%提升至35%,其中"逆向考研"成功率(拟录取率)达28%(2020年仅15%)。这种变化,让"逆向考研"从"冒险"变为"可行"。

"逆向考研"的利弊:机遇与挑战并存的双刃剑

"逆向考研"并非"万能钥匙",它在带来机遇的同时,也隐藏着诸多挑战。结合2025年考生的真实反馈,其利弊可总结为:

利:突破资源瓶颈,重构成长曲线

· 学术资源跃升:985/211高校的实验室、导师团队、学术讲座等资源,是普通本科难以比拟的。某985高校的研究生小萌(本科双非)表示:"我跟着导师参与了国家重点研发计划,在顶级期刊发了2篇论文,这些经历让我在秋招时拿到了大厂的研发岗offer。"

· 视野与格局拓展:顶尖高校的校友网络、跨学科课程、国际交流机会,能帮助学生跳出"本科院校的局限"。备考教育硕士的小凯(本科普通二本)提到:"在985读研时,我认识了来自海外名校的同学,他们的研究视角让我对教育问题有了更深刻的理解。"

· 就业竞争力提升:如前所述,985学历的"溢价效应"依然显著。2025年某互联网大厂的校招数据显示:985硕士的平均薪资比双非硕士高40%,晋升为技术主管的平均时间缩短1.5年。

弊:竞争加剧与心理压力的双重考验

· 初试难度陡增:顶尖高校的报录比普遍在20:1以上(部分热门专业达30:1),且复试更看重"学术潜力"。2025年某985高校计算机专业的复试中,320分的考生因"本科无科研经历"被刷,而350分的考生因"参与过AI项目"被录取。这种"重能力轻分数"的倾向,让普通考生更难突围。

· 心理压力倍增:"逆向考研"的考生常面临"自我怀疑"与"外界质疑"。小琳曾坦言:"周围人总说'你本科一般,考985肯定不行',我每天都要花半小时调整心态。"这种心理负担,可能导致"努力但低效"的恶性循环。

· 资源错配风险:部分考生盲目选择顶尖高校,却忽视了"专业匹配度"。某考生本科是材料科学,却为了"名校光环"报考985的计算机专业,结果因"编程基础薄弱"在复试中被淘汰。这种"为名校而考"的选择,反而可能浪费时间和精力。

2026趋势:从"盲目跟风"到"理性选择"的转型

基于2025年的数据和政策风向,2026年"逆向考研"将呈现以下趋势,考生需提前应对:

1.从"学历崇拜"到"价值匹配":理性选择成主流

教育部《研究生教育发展"十四五"规划》明确提出:"要引导考生根据自身兴趣、能力和职业规划选择院校,避免盲目追求名校。"这一政策导向下,2026年"逆向考研"的考生将更注重"目标院校与自身的匹配度"。

例如,某双非考生小宇(本科数学)放弃了报考985的计算机专业,转而选择同省211的"数学+人工智能"交叉学科。他的理由很务实:"我的数学基础好,但编程能力一般,211的交叉学科更符合我的优势,而且就业方向(金融科技)也更明确。"

2.从"信息差竞争"到"能力本位":实力才是硬通货

随着统考科目扩围和复试权重提升(部分高校复试占比达40%),"逆向考研"的竞争将从"信息差"转向"能力本位"。2025年某985高校的复试结果显示:本科双非但"科研经历丰富""专业基础扎实"的考生,拟录取率比"仅靠分数硬扛"的双非考生高25%。

这意味着:"逆向考研"的成功,不再依赖"投机取巧",而是需要"硬核实力"——扎实的专业基础、清晰的学术规划、丰富的实践经历,才是打动导师的关键。

3.从"孤军奋战"到"资源整合":借力平台成关键

2026年,"逆向考研"的考生将更注重"资源整合":

· 借助本科院校资源:部分双非院校与985高校有"联合培养"项目(如"2+2"本硕贯通),考生可通过本科导师推荐获得目标院校的"绿色通道";

· 利用社会资源:考研机构、学术社群(如知乎、小红书的"逆向考研"小组)能提供"目标院校真题""导师研究方向"等关键信息;

· 挖掘自身优势:跨学科背景(如"数学+计算机")、实践经历(如"参与过企业项目")能成为差异化竞争力。

给"逆向考研"考生的三点建议:理性规划,稳扎稳打

面对"逆向考研"的机遇与挑战,考生需要从"盲目跟风"转向"理性规划"。结合2025年成功上岸考生的经验,以下建议值得参考:

1.第一步:评估"逆向必要性"——你真的需要名校吗?

在决定"逆向考研"前,先问自己三个问题:

· 我的职业目标是否需要名校背景?(如投行、科研院所可能更看重学历);

· 我的本科专业与目标专业是否匹配?(跨专业需额外补充专业知识);

· 我的抗压能力是否能应对"高竞争+高压力"?(如连续3个月每天学习10小时)。

小琳在备考前做了详细的"职业规划表":她的目标是"互联网算法工程师",而目标院校的计算机专业在该领域排名全国前5。这种"必要性"的明确,让她在备考中保持了强大的动力。

2.第二步:制定"差异化策略"——用优势弥补短板

普通本科考生的最大短板是"资源不足",但可以通过"差异化策略"弥补:

· 科研经历补全:主动联系本科导师参与科研项目(哪怕是"小课题"),或在知网发表1篇课程论文;

· 实践能力强化:通过实习、竞赛(如数学建模、程序设计大赛)积累项目经验;

· 信息差消除:加入目标院校的"考研交流群",联系在读学长学姐获取"内部信息"(如历年真题、导师偏好)。

小凯备考时,主动联系了目标院校的"人工智能实验室",参与了一项"医疗影像识别"的课题。尽管只是"打下手",但这段经历让他在复试中脱颖而出——导师评价他"有实际项目经验,能快速融入团队"。

3.第三步:调整"心态预期"——上岸不是终点,而是起点

"逆向考研"的考生常陷入"非上岸不可"的执念,但事实上,考研的本质是"成长",而非"标签"。即使未能上岸,备考过程中积累的知识、能力和资源,也会成为未来职业发展的基石。

小萌(本科双非)2025年考研某985失败,但她通过备考掌握了"机器学习算法"和"学术论文写作"技能,最终凭借这些能力拿到了某互联网大厂的"算法岗"offer。她坦言:"虽然没上985,但我收获了比学历更重要的东西。"

总的来说逆向考研的本质,是"自我突破"的勇气

2026年的考研战场上,"逆向考研"不会消失,但会变得更理性、更务实。它不再是"普通本科的无奈选择",而是"普通人对更好自己的勇敢追求"。

那些最终上岸的考生,不是因为"比别人更聪明",而是因为他们懂得:逆向考研的核心,是从"被动接受"到"主动突破"的转变——突破学历的限制,突破资源的局限,突破自我的设限。

最后想对所有"逆向考研"的考生说:不必因"普通本科"而自卑,也无需因"顶尖名校"而焦虑。你的每一次努力,都是在为自己的人生积累底气;你的每一次突破,都是在书写属于自己的精彩。

2026年的秋天,当你收到录取通知书时,会感谢现在这个勇敢选择"逆向"的自己。因为你知道:真正的成功,从来不是"考上名校",而是"成为那个敢于突破、不断成长的人"。

- [07-24] 考研报名人数再创新高,2026考研竞争究竟有多激烈

- [07-24] 从2025考研复试看2026考研调剂的新规则与技巧

- [07-24] AI助力2026考研备考,是神器还是噱头?

- [07-22] 2026考研专硕扩招新动态及报考策略解析

- [07-22] 2026考研政治时政热点如何与考点紧密结合

- [07-22] 2026考研英语新题型预测及应对方法

- [07-21] 2026考研数学命题趋势大揭秘与备考要点

- [07-21] 2026考研如何看待“逆向考研”背后的利弊与趋势