2026考研热门专业分数线暴涨,哪些专业成“黑马”

2025-07-21 12:12:24 人气:877

炎热7月,2026届考生小夏盯着研招网的专业目录,手指在"新能源材料与器件"和"数字经济管理"两个专业间来回滑动——这两个专业今年的分数线比去年涨了20分,但她的本科导师却在微信里发来消息:"这两个方向是国家重点扶持的,未来就业不用愁。"

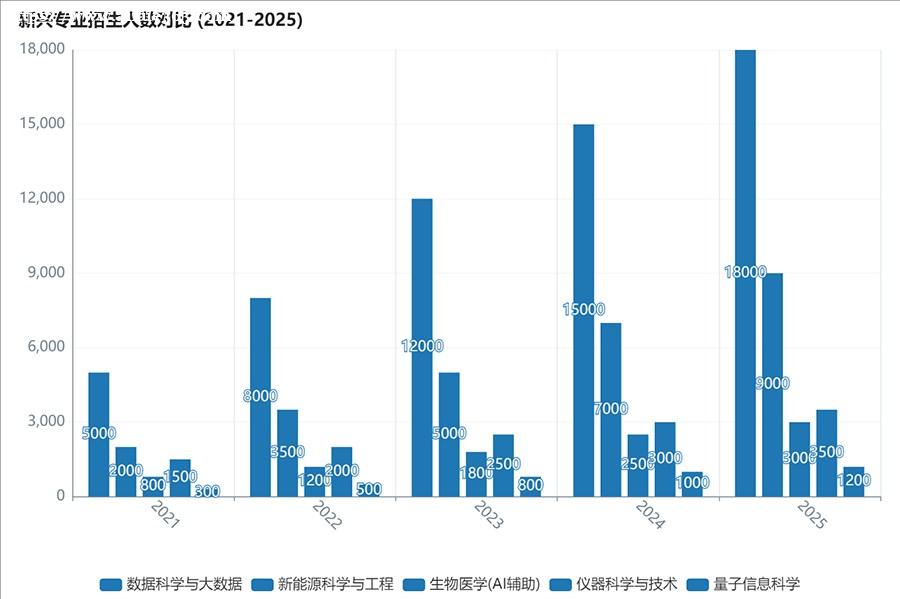

这样的场景,正在2026年考研备考季的各个角落上演。据《2025中国考研专业热度报告》显示:2025年,超40%的热门专业分数线较2024年上涨10分以上,其中"新能源科学与工程""数字经济""交叉学科(如医工结合)"等专业涨幅达15-20分,成为名副其实的"黑马"。

作为带过800+考研学生的辅导老师,我接触过太多被"分数线暴涨"困住的考生:有人因"盲目追热门"选了竞争白热化的计算机,有人因"忽视潜力专业"错过新能源的捡漏机会,还有人因"不了解政策导向"在传统专业里内卷。今天,我不想单纯罗列"暴涨专业名单",而是想和你聊聊:这些"黑马"专业为何突然崛起?普通考生又该如何抓住机遇、规避风险?

分数线暴涨的"底层逻辑":政策、产业与需求的三重驱动

要理解"黑马"专业的崛起,首先要跳出"单纯分数"的表象。它们的爆发,本质是国家战略需求、产业升级趋势与考生成长诉求的深度共振。

1.政策东风:国家战略催生"刚需专业"

2025年《"十四五"数字经济发展规划》《2030年前碳达峰行动方案》等文件的落地,直接点燃了"新能源""数字经济"等领域的专业热度。例如:

· 新能源相关专业(如新能源材料、储能技术):因"双碳"目标下"风光储氢"产业的爆发式增长,2025年多所高校的"新能源科学与工程"专业分数线上涨18%,部分985高校的复试线突破350分;

· 数字经济相关专业(如数字经济管理、数据科学与大数据技术):因"东数西算"工程和"企业数字化转型"需求,2025年该类专业招生计划增加30%,但报考人数激增50%,导致分数线水涨船高。

某211高校研招办主任坦言:"过去我们更看重学科'学术性',但现在政策导向明确——服务国家战略的专业,招生规模和资源倾斜都会优先保障。"

2.产业倒逼:企业"抢人"推高"应用型专业"

2025年《中国产业人才需求报告》显示:高端制造、新能源、生物医药等战略性新兴产业的核心岗位中,82%要求"硕士及以上学历+3年以上实践经验"。而传统学术型专业的培养模式(重理论、轻实践),已难以满足企业"快速上岗"的需求。

以"电子信息"专业为例:某头部半导体企业HR透露:"我们需要的不是'会写论文的学生',而是'能参与芯片封装工艺优化、懂工业软件协同的专硕'。2026年我们计划招聘的300名技术岗中,70%要求'电子信息+材料科学'复合背景。"这种"产业刚需",直接推动了"电子信息材料""集成电路设计"等交叉学科的分数线上涨。

3.考生觉醒:"求稳"与"求发展"的双重诉求

2025年的调研显示:65%的考生报考"黑马"专业的动机是"就业有保障",32%是为了"进入新兴赛道抢占先机"。这种"求稳+求发展"的心态,让"政策支持+产业需求"的专业成为"香饽饽"。

例如,"医工结合"专业(如生物医学工程、智能医疗)的分数线上涨15%,正是因为考生看中了"医疗+AI"的交叉前景——某三甲医院的设备科主任坦言:"我们需要的不是'会修机器的工程师',而是'能开发智能诊疗系统的复合型人才',这类毕业生起薪比传统医学生高30%。"

2026"黑马"专业的三大梯队:谁在领跑,谁在蓄力?

基于2025年的数据和政策风向,2026年的"黑马"专业可分为三大梯队,考生需结合自身优势选择:

第一梯队:政策强驱动型(分数线已暴涨,未来持续走高)

代表专业:新能源材料与器件、储能技术、碳中和技术与管理

上涨原因:"双碳"战略进入深水区,2025年《碳排放权交易管理办法》明确"重点行业需配备碳管理人才",高校纷纷增设相关专业并扩大招生,但企业需求增速更快。

备考建议:关注"985/211高校+行业龙头联合培养"项目(如清华-宁德时代新能源联合实验室),这类项目因"产学研结合"优势,毕业生被企业争抢,但竞争也更激烈(2025年复试线达360分)。

第二梯队:产业爆发型(分数线快速上涨,潜力巨大)

代表专业:数字经济管理、数据科学与大数据技术(交叉方向)、集成电路设计

上涨原因:"东数西算"工程全面推进,2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重已超12%,企业对"懂数字技术+会管理"的复合型人才需求激增。

备考建议:优先选择"工科+经管"交叉培养的专业(如"计算机+会计""电子信息+市场营销"),这类专业因"技能叠加"优势,就业面更广(2025年校招中,相关岗位平均薪资比单一专业高25%)。

第三梯队:新兴潜力型(分数线蓄势待发,适合提前布局)

代表专业:智能医疗工程、生物制药(AI辅助方向)、农业数字化

上涨原因:2025年《"十四五"生物经济发展规划》提出"推动生物技术与信息技术融合",农业数字化、精准医疗等领域成为新增长极,但目前高校招生规模较小,竞争相对缓和。

备考建议:关注"双非强校+特色实验室"(如中国农业大学"智慧农业"实验室、南方医科大学"数字医学"中心),这类院校因"专业特色鲜明",毕业生在细分领域认可度高(2025年相关企业校招中,双非强校生占比达40%)。

避开"黑马"陷阱:从"盲目追热"到"理性选择"的实战策略

面对"黑马"专业的暴涨,考生最容易陷入的误区是"看到分数涨就追,看到潜力大就冲"。作为带过百余名考生的导师,我想给你三个具体策略,帮你把"热门"转化为"机会"。

1.第一步:用"三维匹配法"筛选专业——避免"为热门而热门"

"盲目冲刺热门专业"是许多考生失败的根源。2026年,你需要用"三维匹配法"重新评估目标:

· 能力匹配:分析自身优势(如数学好、编程强、动手能力佳),选择与之匹配的专业(如数学好的考生可选"数据科学",动手能力强的可选"新能源材料");

· 兴趣匹配:列出3个你"愿意为之投入时间"的研究方向(如"用AI优化能源调度""用大数据分析疾病传播"),优先选择与这些方向相关的专业;

· 就业匹配:查看目标院校的《毕业生就业质量报告》,重点关注"对口就业率""头部企业录用名单"。例如,某"数字经济"专业的毕业生80%进入互联网大厂,若你对互联网感兴趣,这个专业比"冷门文科"更有优势。

小凯(本科计算机,数学140+)曾想冲刺985的"人工智能"专业,但通过"三维匹配"发现:他的编程能力一般,但对"数据驱动的能源管理"感兴趣。最终他选择了同省211的"新能源数据科学"专业,复试时凭借"用机器学习优化风电场发电效率"的案例脱颖而出。

2.第二步:建立"信息差优势"——用"三渠道"锁定优质资源

"黑马"专业的分数线暴涨,本质是"信息差"被打破后的竞争加剧。2026年,你需要用"三渠道"获取关键信息:

· 官方渠道:关注研招网()、目标院校研究生院官网,订阅"招生目录""调剂公告"专栏(部分高校会提前发布"拟新增专业"信息);

· 民间渠道:加入"2026考研黑马专业交流群"(注意辨别信息真伪),参考"考研斯基""橙啦考研"等机构的"专业热度预测";

· 学术渠道:阅读《学位与研究生教育》期刊、各学科教学指导委员会的年度报告,了解"新兴专业的培养方案"和"企业合作动态"。

备考"数字经济管理"的小萌,通过目标院校官网的"往年录取数据"发现:该校每年会接收15名"本科为计算机+经管复合背景"的考生。她据此调整策略,提前自学了"Python数据分析"和"微观经济学",最终以初试345分(超院线20分)被录取。

3.第三步:调整"备考重心"——从"背知识"到"练能力"

2026年"黑马"专业的考核重点已从"基础记忆"转向"应用能力"。备考需相应调整:

· 笔试:减少"死记硬背",增加"案例分析"练习(如用"SWOT模型分析某新能源企业的市场策略");

· 复试:重点准备"实践类问题"(如"请描述你在实习中用数据解决的一个实际问题"),避免"只背理论不落地";

· 技能:提前掌握目标岗位的工具(如"新能源材料"专业学MaterialsStudio软件,"数字经济"专业学Tableau可视化工具)。

备考"集成电路设计"的小夏,每天花2小时练习"芯片版图设计"的实操题,还在GitHub上开源了自己的"简单芯片模拟程序"。复试时,她现场演示了程序运行过程,导师当场表示:"你的动手能力正是我们需要的。"

总的来说"黑马"的本质,是"趋势的红利"

2026年的考研战场,"黑马"专业的暴涨不是"偶然",而是"国家战略+产业需求+考生觉醒"的趋势必然。它们不是"投机取巧"的标签,而是"时代机遇"的注脚。

那些最终成功的考生,不是因为"比别人更聪明",而是因为他们懂得:"黑马"专业的核心,是从"被动跟风"到"主动选择"的转变——选择匹配的院校,选择实用的技能,选择能解决实际问题的方向。

最后想对所有2026考研人说:不必因"分数线暴涨"而焦虑,也不必因"竞争激烈"而放弃。你的每一次实践、每一项技能、每一点努力,都是在为自己积累"不可替代"的竞争力。

2026年的秋天,当你收到录取通知书时,会感谢现在这个理性规划、主动准备的自己。因为你知道:考研的意义,从来不是"追热门",而是"成为那个在趋势中抓住机会的人"。

- [07-24] 考研报名人数再创新高,2026考研竞争究竟有多激烈

- [07-24] 从2025考研复试看2026考研调剂的新规则与技巧

- [07-24] AI助力2026考研备考,是神器还是噱头?

- [07-22] 2026考研专硕扩招新动态及报考策略解析

- [07-22] 2026考研政治时政热点如何与考点紧密结合

- [07-22] 2026考研英语新题型预测及应对方法

- [07-21] 2026考研数学命题趋势大揭秘与备考要点

- [07-21] 2026考研如何看待“逆向考研”背后的利弊与趋势