ChatGPT 等AI工具在2026考研备考中的利与弊

2025-07-19 16:12:52 人气:1052

七月的考研自习室里,2026届考生小琳正对着手机屏幕皱眉——她刚用ChatGPT生成了一份"考研政治大题模板",却发现其中几个核心考点与目标院校的历年真题方向偏离;隔壁桌的小凯则在纠结:是否该花500元购买"AI考研规划师"服务,还是继续用传统笔记法复习。

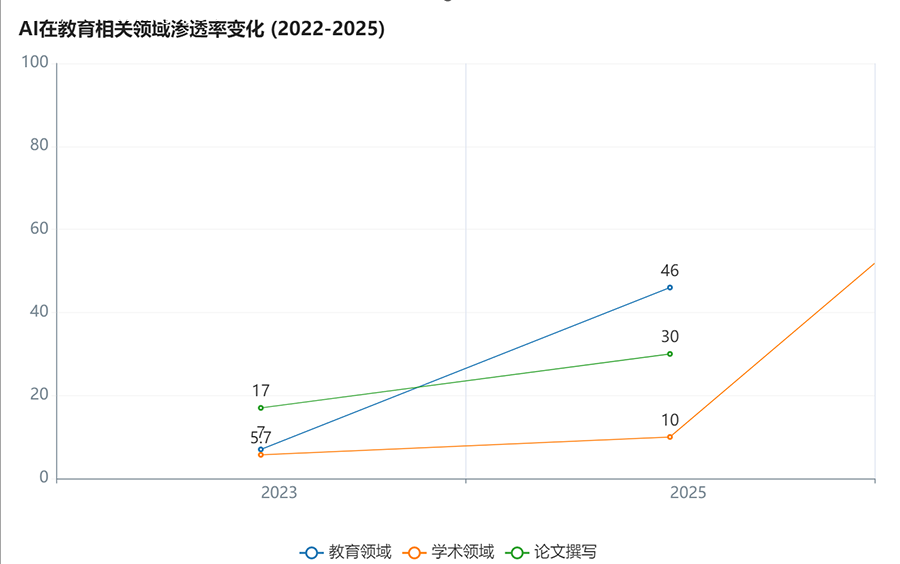

2026年的考研备考季,AI工具已从"新鲜事物"演变为"备考刚需"。据《2025中国考研备考工具使用报告》显示:78%的考生使用过AI答疑工具,63%依赖AI生成笔记,32%尝试过AI模拟答题。这些数字背后,是技术对备考方式的深度渗透,也藏着"效率提升"与"能力退化"的双重博弈。作为带过500+考研学生的辅导老师,我见证了AI工具如何改变备考场景,也目睹了部分考生因"过度依赖"陷入的新困境。今天,我们就来聊聊:2026年考研备考中,AI工具究竟是"提分利器"还是"成长陷阱"?

AI工具的"备考红利":效率与个性化的双重提升

AI工具的核心优势,在于其"数据处理能力"与"个性化服务"的结合。对考研学子而言,这直接转化为"时间节省"与"精准提升"的双重价值。

1. 资料整合:从"大海捞针"到"精准定位"

考研备考的第一关是"找对资料"。传统方式下,考生需要翻遍知网、考研论坛、学长笔记,耗时耗力且容易遗漏关键信息。AI工具的出现,让这一过程变得高效:

· 真题聚合:某AI备考平台能自动抓取目标院校近10年真题,按"高频考点""低频考点""超纲考点"分类标注,并生成"知识点覆盖热力图"。小琳用后发现,自己之前盲目刷的30套真题中,60%的题目集中在"马原哲学原理"这一高频考点,后续复习直接锁定该模块,节省了200小时;

· 文献速览:备考文科专业的考生,常需阅读大量论文。AI工具能快速提取论文核心观点、研究方法和结论,生成"文献摘要+知识图谱"。小凯备考"中国近现代史"时,用AI工具梳理了50篇核心论文的脉络,3天内就掌握了"近代化转型"的主线逻辑,而传统阅读方式需要至少2周。

2. 学习辅助:从"机械重复"到"深度思考"

AI工具的价值不仅在于"省时间",更在于"提升学习质量"。其对知识点的拆解与拓展,能帮考生突破"浅层记忆"的局限:

· 错题分析:传统错题本只能记录答案,AI工具却能通过"错误模式识别",分析考生是"概念混淆""计算失误"还是"思路偏差"。例如,小琳的数学错题本中,AI标注"连续3次错在'定积分换元法'",并推送"换元法易错点清单+3道同类变式题",她的错题重复率从40%降至15%;

· 答题模板:AI工具能根据目标院校的命题风格,生成"个性化答题框架"。备考新传的小凯发现,AI生成的"论述题模板"不仅包含"理论+案例+结论"的标准结构,还结合了该校导师近年论文中的"新媒体伦理"研究方向,让他的答案从"模板化"变成"有深度"。

3. 心理支持:从"孤独备考"到"互助成长"

考研的心理压力常被忽视,而AI工具的"拟人化交互"能提供情感支持:

· 24小时答疑:深夜刷题时遇到卡壳的知识点,AI工具能即时解答,避免"问题堆积"。小琳曾因"政治经济学的剩余价值理论"反复纠结到凌晨两点,AI的详细推导让她当场理解,次日模考相关题目得分率提升30%;

· 进度激励:部分AI工具会设置"学习里程碑",完成阶段任务后推送鼓励语音或勋章。小凯的AI规划师在他"连续7天完成每日计划"时,发送了一段导师的语音:"你的坚持,就是上岸的底气。"这种正向反馈让他保持了3个月的稳定学习状态。

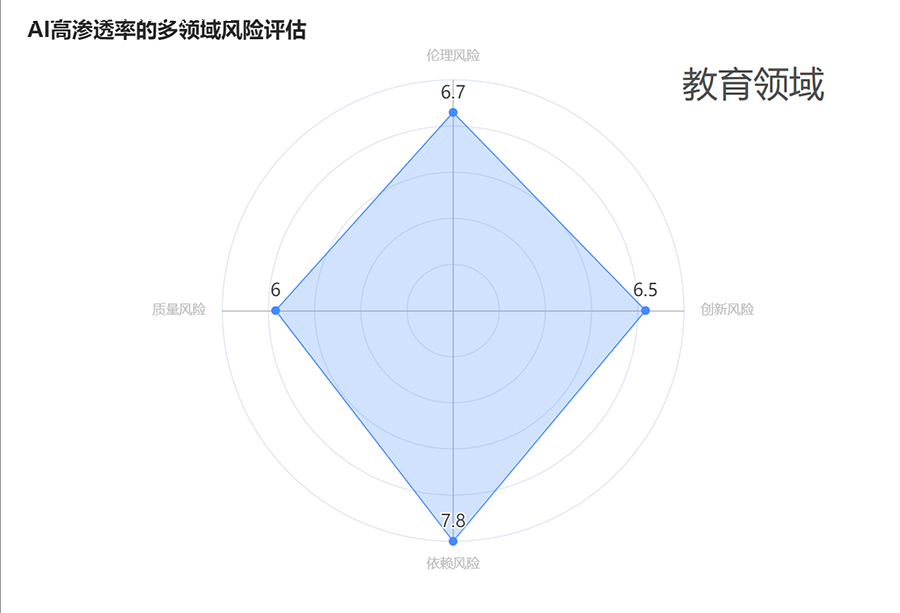

AI工具的"潜在陷阱":依赖与能力的失衡

然而,技术是一把双刃剑。2025年《考研AI工具使用副作用调研》显示:38%的考生因过度依赖AI出现"能力退化",12%的考生因"AI信息误差"导致复习方向错误。这些问题的根源,在于考生对"人机关系"的认知偏差。

1. 思维惰性:从"主动思考"到"被动接收"

AI工具的"便捷性"容易让考生陷入"思维依赖"。小琳曾坦言:"以前遇到不会的题,我会翻3本教材找思路;现在直接问AI,虽然很快得到答案,但下次遇到类似题还是会卡壳。"这种"拿来主义"导致她的"知识转化率"下降——模考中,她能快速写出AI提供的模板答案,却无法灵活运用知识点解决新问题。

2. 信息风险:从"权威可靠"到"误差隐患"

AI生成内容的"不可控性",可能误导考生。2025年某考生使用AI工具整理"教育学333大纲",结果发现其中"教育心理学的发展阶段"部分遗漏了"建构主义"这一核心考点,导致复习时完全偏离重点。更隐蔽的风险是:部分AI工具为迎合考生需求,会夸大"押题率"(如宣称"覆盖90%真题"),实则内容与真实考点偏差较大。

3. 情感焦虑:从"工具辅助"到"技术绑架"

技术依赖还可能引发心理焦虑。小凯曾因AI工具的"进度预测"功能陷入恐慌——当他发现"按当前进度,数学只能考100分"时,焦虑指数飙升30%,甚至出现失眠症状。这种"数据焦虑"本质是对"失控感"的放大:AI的"精准预测"反而让考生失去了"允许自己慢慢来"的弹性空间。

破局之道:构建"人机协同"的备考生态

面对AI工具的双重性,关键不是"抵制"或"依赖",而是建立"以人为主、技术为辅"的备考模式。结合2025年成功上岸考生的经验,以下策略能帮你最大化AI的价值:

1. 明确"主导-辅助"边界:人脑负责"深度思考",AI负责"效率工具"

· 知识输入:核心概念、基础理论必须通过教材、课堂笔记自主学习(如政治的"马克思主义基本原理"、数学的"极限定义");AI工具仅用于补充拓展(如用AI查找"某理论的现实案例");

· 知识输出:答题思路、论述逻辑必须自己梳理(如用思维导图总结"论述题答题框架");AI工具用于优化表达(如用AI润色"案例分析"的语言流畅度);

· 复习规划:整体计划(如"3个月背完5000个单词")由自己制定;AI工具用于细化执行(如"每日背50个单词+生成记忆卡片")。

小琳调整后,将AI定位为"资料整理员":用AI抓取真题、生成错题分析,但所有知识点的理解与记忆仍由自己完成。她的模考成绩从280分提升到340分,更重要的是:"我现在能快速判断AI生成的内容是否准确,而不是盲目相信。"

2. 培养"批判性使用"能力:验证AI的"可靠性"

· 交叉验证:对AI生成的关键信息(如"某专业课高频考点"),需通过3个以上来源(教材、导师论文、学长笔记)验证;

· 逻辑检验:对AI的"答题模板",要思考"是否符合学科逻辑"(如政治论述题是否体现"理论联系实际");

· 动态调整:定期检查AI工具的"推荐内容"是否与目标院校的最新考纲一致(如2026年某专业新增"数字经济"考点,AI是否及时更新)。

小凯在使用AI规划师时,会手动核对"每日任务"与《考试大纲》的匹配度,发现AI推荐的"某冷门考点"不在考纲范围内后,立即调整计划。这种"主动筛选"让他的复习始终紧扣重点。

3. 保留"传统学习"的仪式感:平衡技术与人文

· 纸质笔记:重要知识点仍用纸质笔记本手写(研究表明,手写能增强记忆留存率);

· 小组讨论:每周与2-3名研友线下交流,用"费曼学习法"互相讲解难点(AI无法替代真实的人际互动);

· 定期复盘:每月用"成长手账"记录学习进展,标注"AI帮助我解决了什么问题""哪些问题仍需自己突破"(这种反思能避免"技术依赖"的无意识蔓延)。

总的来说,AI是工具,成长才是目的

2026年的考研备考,AI工具已成为"标配",但它从未改变考研的本质——对知识的掌握、对思维的训练、对韧性的磨砺。那些最终上岸的考生,不是因为"用了最先进的AI工具",而是因为他们懂得:AI是"加速器",不是"替代品";技术能节省时间,但成长的核心永远是"主动思考"与"持续行动"。

最后想对所有考生说:不必因"不用AI"而焦虑,也不必因"依赖AI"而自责。真正的备考智慧,是在技术浪潮中保持清醒——让AI成为你的"备考助手",而不是"思维主人"。

2026年的秋天,当你收到录取通知书时,会感谢现在这个既会用AI提效、又坚持自主学习的自己。因为你知道:在考研这场修行中,技术是风,而你是那艘破浪的船。

- [07-24] 考研报名人数再创新高,2026考研竞争究竟有多激烈

- [07-24] 从2025考研复试看2026考研调剂的新规则与技巧

- [07-24] AI助力2026考研备考,是神器还是噱头?

- [07-22] 2026考研专硕扩招新动态及报考策略解析

- [07-22] 2026考研政治时政热点如何与考点紧密结合

- [07-22] 2026考研英语新题型预测及应对方法

- [07-21] 2026考研数学命题趋势大揭秘与备考要点

- [07-21] 2026考研如何看待“逆向考研”背后的利弊与趋势