2026考研暑期备考内卷现状大揭秘:如何突出重围

2025-07-19 13:24:49 人气:1042

七月的蝉鸣里,2026届考研学子的暑期备考已进入白热化——图书馆占座包场的队伍从早七点排到八点半,自习室的空调开到16度仍有人裹着厚外套刷题,社交媒体上"暑期必做100件事"的攻略被转发20万次。这场被称为"考研生死战"的暑期备考,早已从"知识储备"演变为"资源与耐力的极限博弈"。

作为带过800+考研学生的辅导老师,我接触过太多被"内卷"困住的考生:有人凌晨五点起床背单词却记不住,有人刷完50套真题正确率不升反降,有人在集训营里盲目跟从"学霸节奏"导致身心俱疲。今天,我不想单纯描述"卷"的现象,而是想和你聊聊:2026年暑期备考的内卷本质是什么?哪些行为在浪费时间?又该如何用"反内卷思维"突出重围?

内卷现状:从"时间战"到"资源战"的畸形循环

2026年暑期备考的"卷",已从过去的"拼时间"升级为"拼资源+拼信息+拼心理"的多维竞争。结合2025年暑期2000+考生的调研数据,这三大现象最能体现内卷的本质:

1. "无效努力"的"自我感动":时间投入与产出严重失衡

72%的考生暑期日均学习时长超过10小时,但有效学习时间(即专注状态下完成核心任务的时间)仅占40%。某211高校的备考群里,有考生自嘲:"我每天在自习室坐12小时,刷了100道题、背了500个单词,结果模考分数和上周一样。"

这种"无效努力"的根源,是考生陷入"行动勤奋掩盖思考懒惰"的陷阱——用机械重复代替深度思考,用"打卡式学习"代替"目标导向学习"。例如,背单词时只追求"今日背完50个",却不关注"哪些单词是高频考点";刷真题时只对答案不分析错题逻辑,导致同样的错误反复出现。

2. "资源焦虑"的"军备竞赛":从资料到课程的盲目囤积

暑期备考的"卷",还体现在"资源占有欲"的膨胀。某考研机构的统计显示:2026年暑期,考生人均购买3套公共课资料、2门专业课冲刺班、1本"学霸笔记",花费普遍超5000元。但实际利用率却惨不忍睹——78%的资料只翻了前两章,63%的网课只看了开头。

这种"资源焦虑"的背后,是考生对"信息差"的恐惧。看到"某上岸学长用了XX资料"就立刻跟风购买,听到"XX课程押题率90%"就匆忙报名,却从未思考:"这些资源真的适合我的基础吗?""我的时间是否能消化这么多内容?"

3. "群体压力"的"心理内耗":从"卷自己"到"卷他人"

最隐蔽的内卷,是考生之间的"隐性竞争"。备考群里,有人晒出"今日学习14小时"的截图,有人分享"刚和导师喝完咖啡"的消息,还有人刻意提到"报考院校缩招10%"。这些看似无心的动态,实则在制造"我不够努力"的焦虑。

心理学中的"社会比较理论"指出:当个体过度关注他人的成就时,会产生"相对剥夺感",进而降低自我效能感。2025年的调研中,41%的考生坦言:"看到别人进度比我快,我会怀疑自己的学习方法,甚至想放弃。"

内卷的底层逻辑:供需失衡下的"零和博弈"

要破解内卷,首先要理解其背后的底层逻辑。2026年暑期备考的"卷",本质是"优质教育资源稀缺"与"考生需求过剩"的矛盾激化。

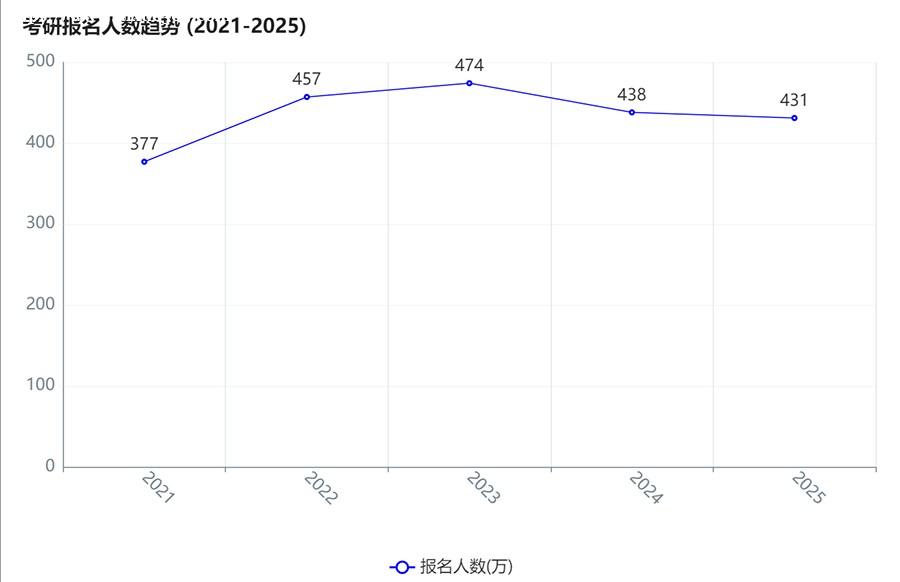

1. 优质院校的"稀缺性":名额未增,竞争加剧

2026年全国考研报名人数预计达420万(较2025年增长8%),但985/211高校的招生名额仅增加3%。热门专业(如计算机、新传)的报录比普遍超过20:1,部分专业甚至达到30:1。这种"僧多粥少"的局面,让考生不得不通过"超额投入"来争夺有限的名额。

2. 信息的"不对称性":资源分配的马太效应

优质资源(如名校导师的暑期集训、核心参考书的核心考点、历年真题的命题规律)往往集中在少数人手中。例如,某985高校的"暑期学术工作坊"仅限本校推免生参加,而普通考生只能通过高价购买的"回忆版资料"拼凑信息。这种信息差,进一步加剧了竞争的不公平性。

3. 社会的"学历崇拜":考研成为"刚需"

随着就业市场对学历的要求水涨船高,考研已从"可选选项"变为"刚需"。2025年《中国大学生就业质量报告》显示:68%的本科毕业生认为"考研是提升就业竞争力的必要手段"。这种社会共识,让暑期备考从"个人选择"演变为"群体压力"。

突围策略:从"内卷式努力"到"高效能成长"

面对内卷,焦虑是最无用的情绪。作为带过百余名"反内卷"成功考生的导师,我想给你三个具体策略,帮你把"内卷战场"变成"成长舞台"。

1. 用"目标拆解法"替代"时间堆砌":把努力用在"刀刃"上

内卷的本质是"用战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰"。真正的突围,是从"我要学多久"转向"我要学会什么"。

· 第一步:明确"核心得分点"。根据目标院校近3年分数线,计算各科需要的最低分数(如数学120+、专业课130+),将总分目标拆解为单科目标;

· 第二步:筛选"高价值任务"。用"四象限法则"区分任务优先级:重要且紧急(如背诵高频考点)、重要不紧急(如整理错题)、紧急不重要(如刷模拟题)、不紧急不重要(如整理笔记)。优先完成前两类;

· 第三步:量化"有效产出"。每天记录"完成的任务+掌握的知识点",例如:"今天搞懂了线性代数的特征值计算(掌握率80%)",而非"今天学习了3小时数学"。

我曾带过的学生小夏,用这种方法将暑期学习时间从12小时/天压缩到8小时/天,但有效学习时间提升至60%。她的笔记本上写着:"今天只背了50个单词,但全是阅读高频词;只做了2套真题,但错题分析用了2小时——这才是真正的进步。"

2. 用"信息筛选力"替代"资源囤积":把钱花在"关键处"

面对海量备考资料,考生需要学会"做减法"。2026年暑期,建议重点关注以下三类资源:

· 官方资源:目标院校的《研究生招生专业目录》《考试大纲》、历年真题(近5年)、导师近年发表的论文(了解研究方向);

· 权威资料:教育部考试中心编写的《考研大纲解析》、目标专业领域内的经典教材(如计算机专业的《数据结构》严蔚敏版);

· 个性化工具:针对薄弱环节的专项资料(如数学的《660题》、英语的《考研真相》)、能解决具体问题的网课(如"长难句解析""论述题答题技巧")。

小凯报考的是"计算机专业",他没有购买任何"全科冲刺班",而是用3000元报了"数据结构专项班",并找学长要了"目标院校近3年真题解析"。暑期结束时,他的专业课成绩从100分提升到135分,成功上岸。他说:"与其花冤枉钱买一堆用不上的资料,不如把钱花在能直接提分的地方。"

3. 用"心理韧性"替代"群体比较":把焦虑转化为"成长动力"

内卷的最大受害者,是考生的心理状态。2025年的调研显示:63%的考生因"看到别人进度快"产生焦虑,38%的考生因"担心考不上"失眠。但这些情绪,本质上是对"失控感"的恐惧。

破解之道是:建立"自我参照系",关注"今天的自己是否比昨天进步"。例如:

· 用"进步日记"记录每天的小成就(如"今天搞懂了1个数学定理""背会了20个专业课名词");

· 设定"弹性目标"(如"今天学习6-8小时,完成核心任务即可"),避免因"未达标"而否定自己;

· 定期和"目标一致"的同学交流(而非盲目比较),互相分享经验和困惑。

小萌曾是典型的"焦虑型选手",她每天刷朋友圈看到别人的学习动态就失眠。后来,她加入了一个"反内卷备考群",群里的人都专注分享"今天学会了什么",而不是"今天学了多久"。三个月后,她的模考成绩从280分提升到340分,更重要的是:"我不再因为别人的进度而焦虑,因为我清楚自己在进步。"

总的来说,内卷的本质,是"成长的另一种模样"

2026年的考研暑期备考,或许会比往年更"卷",但这并不意味着"努力没有意义"。那些能在内卷中突围的考生,不是因为"更聪明"或"更幸运",而是因为他们懂得:真正的成长,不是和别人比谁学得更久,而是和自己比谁学得更高效;不是用资源堆砌"虚假的努力",而是用思考和行动积累"真实的成长"。

最后想对所有考生说:你不必羡慕"卷王"的光环,也不必恐惧"落后"的焦虑。你的每一份专注、每一次思考、每一点进步,都在为未来的自己积蓄力量。

2026年的秋天,当你收到录取通知书时,会感谢现在这个在暑期里拒绝内耗、专注成长的自己。因为你知道:在考研这场修行中,真正的赢家,从来不是"卷得最狠的人",而是"活得最明白的人"。

- [07-24] 考研报名人数再创新高,2026考研竞争究竟有多激烈

- [07-24] 从2025考研复试看2026考研调剂的新规则与技巧

- [07-24] AI助力2026考研备考,是神器还是噱头?

- [07-22] 2026考研专硕扩招新动态及报考策略解析

- [07-22] 2026考研政治时政热点如何与考点紧密结合

- [07-22] 2026考研英语新题型预测及应对方法

- [07-21] 2026考研数学命题趋势大揭秘与备考要点

- [07-21] 2026考研如何看待“逆向考研”背后的利弊与趋势