26考研必知:考研对就业到底有多大影响?

2025-07-16 11:05:23 人气:614

站在2025年7月的节点回望,2026年全国硕士研究生招生考试已进入倒计时——此刻正在备考的你,或许正被一个问题反复叩击:花一年时间备考,2026年拿到研究生学历后,就业市场会如何回应这份"投资"?这个问题的特殊性在于,它不仅关乎当下的选择,更需要预判两年后(2026年毕业)的就业环境变化。作为长期跟踪就业市场与研究生教育的研究者,我将结合当前趋势、行业动态与人才培养规律,为你拆解2026年考研对就业的真实影响。

一、2026年就业市场的"前置信号":学历门槛的"弹性"与"刚性"

要判断考研对2026年就业的影响,首先需要明确:2026年的就业市场需要怎样的人才?目前已释放的几个关键信号值得关注:

1.政策导向:专硕扩招与"学术学位-专业学位"分化

教育部2023年发布的《研究生教育学科专业目录(2024年)》明确,2025年起专硕招生规模将占总招生规模的60%以上。这一调整的背景是:国家需要大量"懂理论、会实践"的应用型高端人才。2026年毕业的你,如果选择专硕(如电子信息、材料与化工、临床医学等),其培养方案中将更强调"校企联合培养""产业课题实战",这类人才在对应行业的就业适配性可能高于传统学硕。

2.行业变迁:AI技术渗透下的"技能迭代"需求

2024年全球AI大模型的爆发式发展,正在重塑多个行业的岗位要求。以金融行业为例,基础的数据录入、报表分析岗位可能被自动化工具替代,但"AI模型在金融风控中的应用""智能投顾策略设计"等新岗位需求激增。这类岗位要求从业者既懂行业知识,又能驾驭AI工具——而研究生阶段对"交叉学科"的系统训练(如"计算机+金融""数学+生物制药"),恰好能匹配这种复合能力需求。

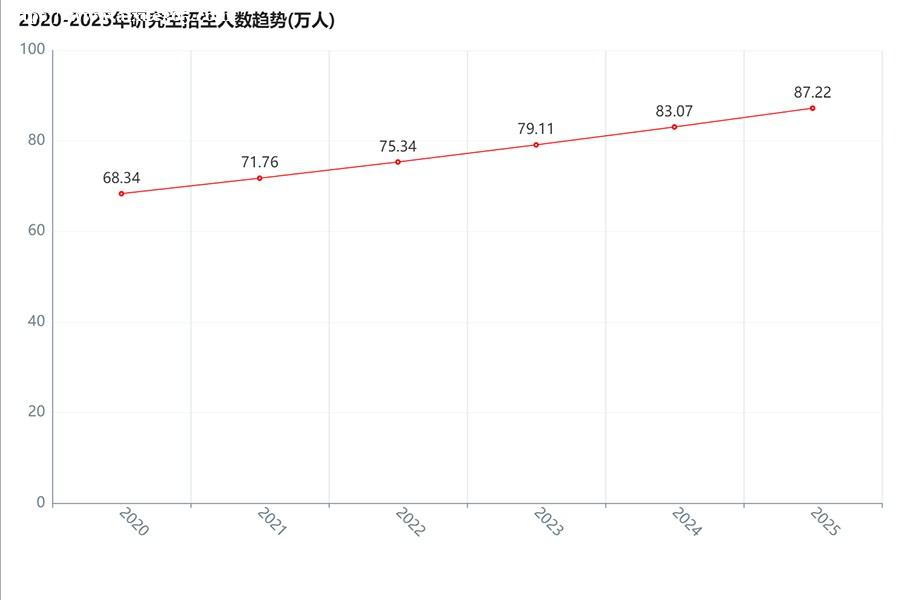

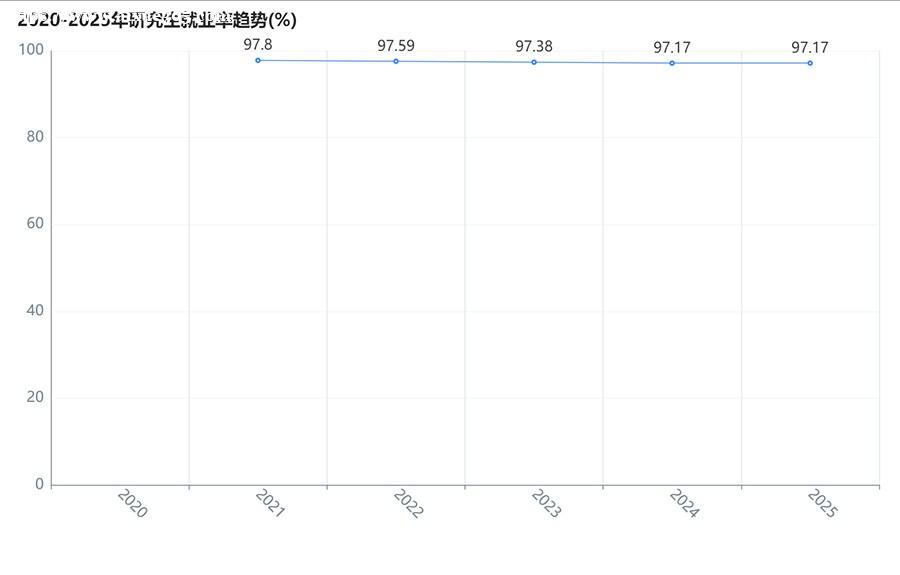

3.学历通胀的"边际效应"递减

尽管近年来研究生招生规模持续扩大(2023年已达110万),但企业对学历的"盲目崇拜"已逐渐转向"精准筛选"。智联招聘2024年调研显示:在技术岗(如算法工程师、研发主管),硕士学历的简历通过率比本科高37%;但在销售岗(如客户代表、区域经理),硕士学历的通过率仅比本科高8%。这意味着:2026年就业时,学历的"筛选价值"将高度依赖行业与岗位属性。

二、2026年考研的"就业收益":取决于你如何定义"收益"

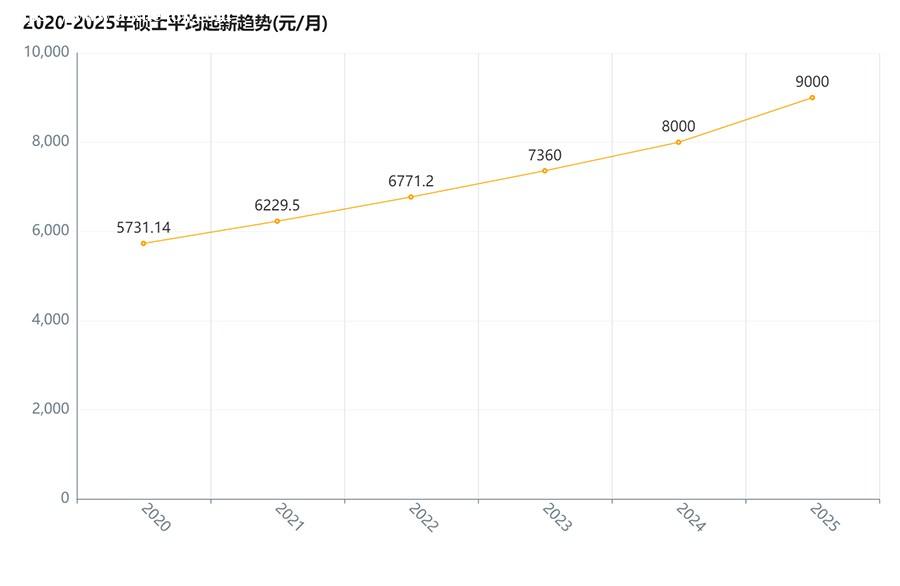

考研对就业的影响,本质上是"投入"与"收益"的动态平衡。这里的"投入"不仅是时间与经济成本,更是机会成本(如放弃的2年工作经验);而"收益"则需从短期、中期、长期三个维度重新定义。

1.短期收益(毕业1-3年):校园招聘平台的"层级跃升"

2026年毕业时,你将获得校园招聘资格——这是社招难以替代的优势。头部企业(如华为、腾讯、字节跳动)的校园招聘岗位中,70%以上要求硕士学历(尤其是研发类岗位)。以某互联网大厂的算法岗为例:2024年校园招聘要求硕士及以上学历的岗位占比为58%,2026年这一比例预计将升至75%。校园招聘的"学历门槛",本质上是企业对"学习能力"与"成长潜力"的背书——研究生阶段的系统训练,能让你在面试中更从容地回答"如何用专业知识解决实际问题"。

2.中期收益(毕业3-5年):职业赛道的"选择空间"

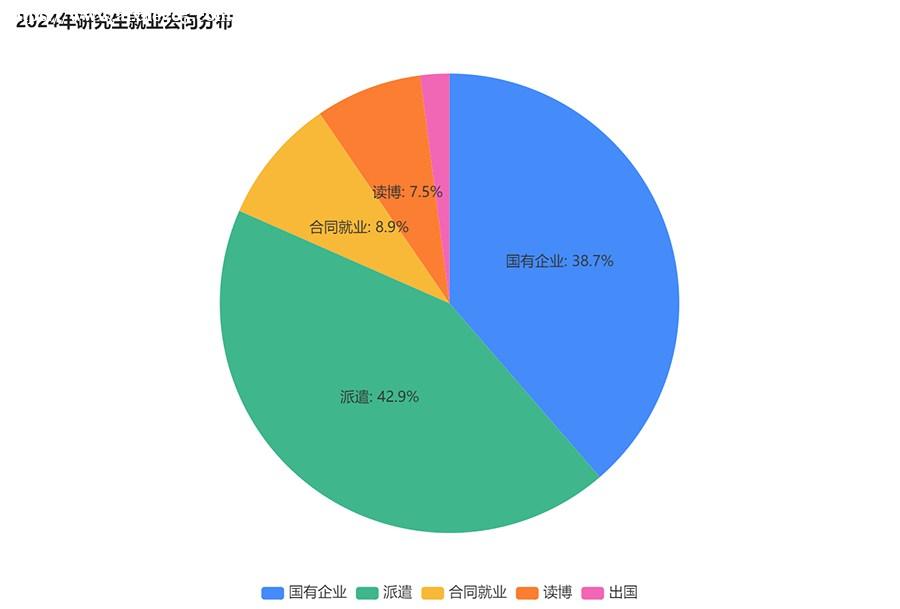

2029年前后(毕业3年),你的职业发展将进入关键转折期。此时,学历的价值更多体现在"赛道选择权"上:

-如果你选择传统行业(如制造业、建筑业),硕士学历可能帮你更快晋升到技术管理岗(如研发主管、项目经理);

-如果你选择新兴行业(如新能源、生物医药),硕士阶段积累的行业资源(导师、校友、实验室合作方)可能成为你创业或转型的重要支撑;

-如果你选择体制内(如高校、科研院所、公务员),硕士学历是多数岗位的"入门券",部分岗位(如高校讲师)甚至要求博士学历,此时硕士阶段的科研积累将为后续深造或职称评定打下基础。

3.长期收益(毕业5年以上):核心竞争力与抗风险能力

2031年后(毕业5年),职场竞争的核心将从"学历"转向"能力",但研究生阶段的训练仍将发挥隐性作用:

-知识体系的深度:研究生阶段对某一领域的深耕(如人工智能中的计算机视觉、经济学中的计量模型),能让你在面对技术变革时更快掌握新工具;

-解决问题的思维:论文写作、课题研究的过程,本质上是"从问题定义到方案落地"的全流程训练,这种思维模式在应对复杂业务时更具优势;

-人脉网络的厚度:导师的行业影响力、同学的职业分布(如金融专硕的同学可能分布在银行、券商、基金),将在你职业进阶中提供关键助力。

三、2026年考研的"风险预警":哪些情况可能让"学历收益"打折扣?

需要明确的是:考研不是就业的"万能解药"。以下三种情况,可能导致你的学历投入无法获得预期回报:

1.盲目选择"热门专业",忽视行业真实需求

2024年"人工智能""大数据"等专业的报考热度空前,但需要注意的是:部分院校为迎合报考热潮,开设了"水专硕""水学硕"——课程设置陈旧(仍以理论为主)、导师缺乏产业经验、校企合作流于形式。如果你选择了这类项目,2026年毕业时可能面临"学历含金量不足"的困境。建议:报考前务必调研目标专业的"产业导师比例""校企联合课题数量""往届毕业生就业去向"。

2.混淆"学历"与"能力",忽视实践积累

曾有位2023年毕业的研究生向我吐槽:"我本科毕业时已拿到某大厂offer,当时觉得'读研能进更好的平台',结果读研三年只做了些理论研究,现在入职同一家公司,同期入职的本科生已经能独立负责项目,而我还在适应职场。"这反映出部分研究生的通病:将读研等同于"拿学历",忽视了实践能力的培养。2026年就业时,企业更看重"用专业知识解决实际问题的能力"——如果你的简历中只有"参与导师课题",而没有"独立完成某项目/解决某问题"的具体案例,学历的光环将被迅速消解。

3.错估"时间成本",错过职业黄金期

2026年毕业时,你已28-30岁(以2023年本科入学推算)。如果你选择的是"非技术岗"(如市场营销、人力资源),而目标行业更看重"年轻活力"与"一线经验",那么晚2年进入职场可能意味着错过晋升"主管/经理"的关键节点。例如,某快消企业的管培生计划要求"25-28岁",如果你2026年毕业时已28岁,可能直接失去参与资格。这种情况下,"先就业积累经验,未来在职考研"或许是更务实的选择。

四、给2026考研人的行动建议:如何让考研真正为就业赋能?

基于以上分析,2026年考研的关键不是"是否考",而是"如何考才能让学历收益最大化"。以下是具体建议:

1.前置调研:用"行业地图"锁定目标专业

-方法1:列出你感兴趣的3-5个行业(如半导体、新能源、金融科技);

-方法2:通过招聘网站(如猎聘、领英)搜索这些行业的核心岗位(如"芯片设计工程师""新能源电池研发岗"),统计其学历要求(硕士及以上占比);

-方法3:联系3-5位从业者(可通过LinkedIn、行业论坛),询问"工作中最需要的能力是什么?研究生学历是否带来过实际优势?"

2.动态调整:根据2025年就业市场变化修正方向

2025年下半年(备考冲刺期),需重点关注:

-2025年校园招聘数据(如各企业缩招/扩招的岗位类型);

-国家政策动向(如"十四五"规划中对某行业的扶持力度);

-技术变革趋势(如AI大模型对某岗位的替代风险)。

例如,如果2025年数据显示"生物医药行业的研发岗需求激增",而你原本备考的是文学类专业,可考虑调整目标专业(如生物与医药专硕)。

3.能力叠加:让研究生阶段成为"能力加速器"

-技术岗:主动参与导师的产业课题(如某企业的"AI质检系统优化"项目),积累实战经验;

-管理岗:加入研究生会的实践部门(如职业发展中心),组织企业讲座、模拟面试,提升沟通与组织能力;

-通用能力:通过"费曼学习法"输出专业知识(如在知乎、公众号分享行业洞察),既巩固知识又积累个人品牌。

4.备选方案:为"考研失利"预留缓冲带

2026年考研竞争依然激烈(预计报录比约3:1),建议同步准备:

-就业保底:秋招时投递"接受应届研究生"的岗位(如部分国企、事业单位);

-在职考研:如果初试失利,可先入职积累经验,2027年以"在职考研"身份备考(部分专业允许非全报考)。

总的来说,2026年考研的本质,是"用今天的选择定义明天的自己"

2026年毕业时,你将站在人生的又一个分岔口——此时的选择,取决于2025年此刻的你如何看待"考研与就业"的关系。它不是"非此即彼"的赌博,而是"用知识投资未来"的战略选择。

记住:学历是就业的"敲门砖",但最终决定你能走多远的,是你用研究生阶段积累的知识、能力与人脉,为行业创造的价值。2026年的你,终将明白:最好的就业,从不是"找到一份好工作",而是"成为能创造好工作的人"。

- [07-16] 加拿大留学签证缩量10%,26申请加拿大留学难度大增?

- [07-16] 澳洲留学新门槛:雅思与资金要求上调,26年留学党怎么办?

- [07-16] 英国毕业生签证缩至18个月,2026年留学英国的你该如何应对

- [07-16] 2025美国留学大变革:签证、标化要求调整对26申请季的影响

- [07-16] 26考研必知:考研对就业到底有多大影响?

- [07-15] 26考研新势力:在职考研人数飙升背后的原因与趋势

- [07-15] 26考研大纲大揭秘:哪些变动将影响你的备考方向

- [07-15] 26考研新动态:这些新专业为何成为报考热门?