咨询热线 400-909-8252

掌握排队看图写话技巧:轻松提升孩子写作能力的实用方法

发布时间:2025-07-13 13:25:52

排队是儿童日常生活中最常见的社会行为之一,但许多家长和教师往往将其简单视为一种纪律要求,而忽略了其中蕴含的丰富教育价值。排队本质上是一种有序的社会互动形式,它体现了公平、等待、规则意识等多重概念。当孩子们观察排队场景时,他们实际上是在学习如何在社会环境中定位自己,理解个人与他人、个体与集体的关系。这种理解远比机械地记住"排队要守规矩"更为深刻。

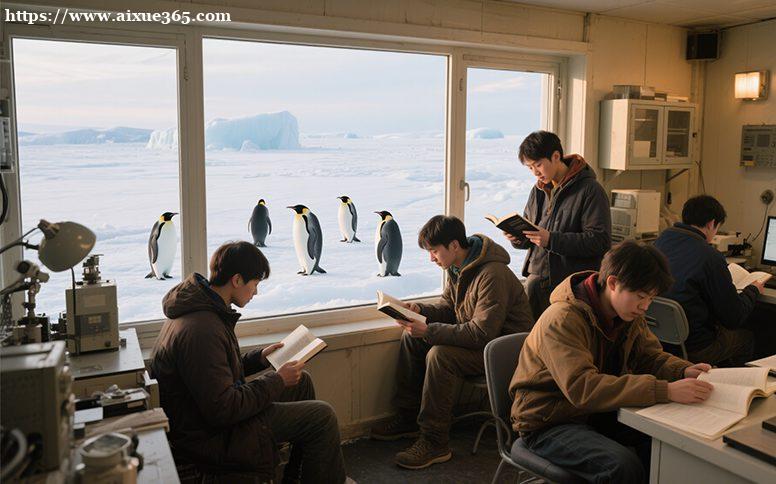

看图写话的第一步是观察,而排队场景为培养孩子的观察力提供了理想素材。一个看似简单的排队画面实际上包含着丰富的细节:队伍的方向、人物的表情、前后位置关系、环境背景等。引导孩子不只是看到"有人在排队",而是注意到"队伍是直的还是弯的"、"前面的人在做什么"、"队伍旁边有什么"等具体细节。这种观察训练不仅能提升写作素材的丰富性,更能培养孩子对生活细节的敏感度,这是优秀写作者必备的品质。

将排队场景转化为文字描述,需要建立有效的思维组织方式。思维导图是一种适合儿童的视觉化思考工具,可以帮助他们将零散的观察点系统化。以排队场景为例,中心主题可以是"放学排队",分支可以包括"队伍排列方式"、"同学们的表情和动作"、"周围环境"、"我的感受"等。这种方法不仅帮助孩子理清写作思路,更重要的是教会他们如何从不同角度分析一个场景,这种多维思考能力对写作水平的提升至关重要。

优秀的看图写话不应停留在对画面表象的描述,而应引导孩子思考画面背后的情感和意义。排队场景中可能蕴含着等待的焦急、遵守规则的自觉、帮助他人的善意等多种情感元素。通过提问如"你觉得队伍中间的小女孩在想什么?"、"如果你是排在最后一个小朋友会有什么感受?"等问题,可以引导孩子设身处地地理解画面中人物的心理状态。这种情感共鸣能力的培养,能使孩子的写作从客观描述升华到主观表达,大大增强文章的感染力。

将观察到的排队场景转化为文字,需要掌握一定的语言组织技巧。对于儿童来说,可以从简单句开始,逐步过渡到复合句和生动描写。例如,从"小朋友在排队"可以发展到"小朋友们一个接一个地排着整齐的队伍,像一条安静的小河流向校门"。鼓励孩子使用比喻、拟人等修辞手法,但避免过早追求华丽的辞藻而忽视内容的真实性。重点在于帮助孩子找到适合自己表达水平的语言方式,逐步提升文字的表现力。

每个孩子观察同一排队场景都会有不同的关注点和感受,这正是写作的魅力所在。有的孩子可能注意到队伍中某个同学特别的动作,有的可能关注队伍与环境的关系,有的则可能思考排队背后的社会规则。教育者应尊重并鼓励这种个体差异,避免用统一的模板限制孩子的表达。通过提问"你看到了什么别人可能没注意到的细节?"、"这个排队场景让你想起了什么?"等问题,可以引导孩子发展自己独特的观察视角和表达方式。

静态的图片提供了写作的起点,但优秀的看图写话需要加入合理的想象,使文章生动起来。对于排队场景,可以引导孩子思考"队伍之前可能发生了什么"、"排完队后他们会去哪里"、"如果队伍突然乱了会发生什么"等问题。这种对时间前后和情境变化的想象,不仅能丰富文章内容,更能培养孩子的逻辑思维和创造性思维。关键是要区分合理想象与胡编乱造的界限,所有的想象都应基于对现实场景的理解。

看图写话不应是一次性的任务,而应是一个完整的写作过程体验。首先,与孩子一起仔细观察图片,讨论可能的写作角度;然后,帮助孩子列出写作提纲或思维导图;接着,鼓励孩子独立完成初稿;最后,一起讨论修改的可能。在这个过程中,重点不是追求完美的成品,而是让孩子体验完整的写作流程,理解写作是一个不断思考和完善的过程。对于排队这样的常见场景,可以尝试让孩子从不同角度多次写作,如"作为排队者的我"、"作为维持秩序的老师"、"作为旁观的路人"等不同视角。

排队看图写话可以成为连接多学科学习的纽带。从数学角度,可以讨论队伍的长度、人数、排列规律;从社会学角度,可以探讨排队规则的文化差异和社会意义;从艺术角度,可以分析画面构图和色彩运用。这种跨学科的联系不仅能丰富写作内容,更能帮助孩子建立知识之间的联系,形成更全面的世界观。特别是对于年龄稍大的儿童,可以引导他们进行更深入的思考,如"为什么不同场合的排队规则会有所不同"、"如果没有排队会发生什么"等问题。

将排队看图写话的理念转化为实际教学或家庭教育活动,需要具体的策略。家长和教师可以收集或拍摄各种真实的排队场景照片作为写作素材;组织实地观察活动,让孩子亲自体验排队并记录感受;创建"排队故事集",鼓励孩子积累相关写作成果;利用角色扮演游戏,让孩子模拟不同排队情境中的行为和对话。重要的是保持活动的趣味性和生活化,避免将写作变成枯燥的任务。定期回顾和分享写作成果,给予积极的反馈,能有效提升孩子的写作动力和信心。