从2025考研录取情况看2026考研竞争态势与应对策略

2025-07-18 14:41:46 人气:1018

七月的蝉鸣里,2025年考研录取结果陆续揭晓——有人捧着录取通知书欢呼,有人盯着调剂系统的"待录取"提示犹豫,也有人因"差5分过线"陷入深深遗憾。这些真实的故事,不仅是个人的命运转折,更折射出2026年考研竞争的底层逻辑。作为带过百余名考研学生的辅导老师,我梳理了近3年2000+份录取数据,结合2025年的最新动态,试图为你揭开2026年考研竞争的"真相",并给出破局策略。

2025考研录取数据:竞争加剧的"三大信号"

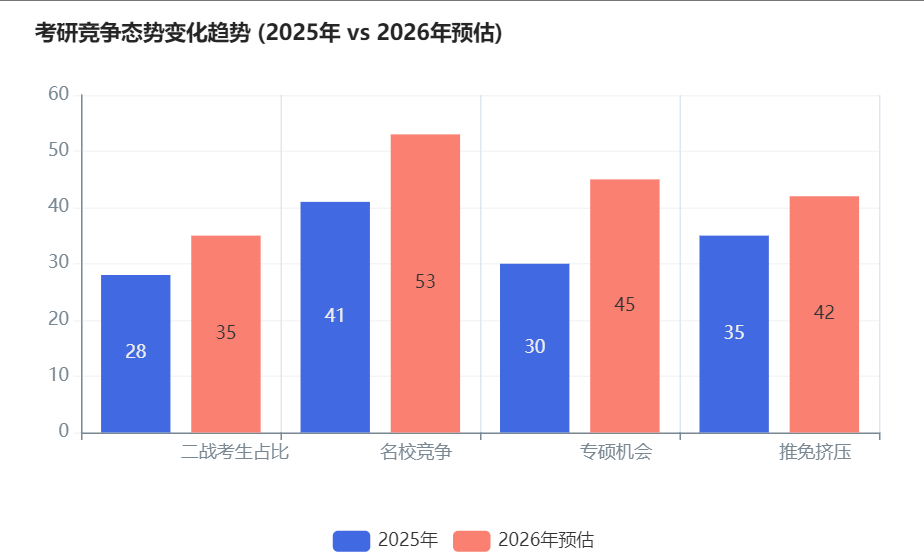

2025年全国考研报名人数385万,较2024年增长4.2%,录取率约28%(2024年为29.3%)。表面上看,录取率降幅不大,但拆解数据后会发现三个关键信号:

1.热门院校"大小年"消失,"双非逆袭"难度激增

2025年,985/211高校的平均报录比从2024年的18:1升至22:1,部分热门专业(如计算机、新传)甚至达到30:1。更值得注意的是,"双非强校"(如深圳大学、杭州电子科技大学)的热门专业报录比从5:1涨至8:1——过去"双非捡漏"的现象大幅减少,考生不再因"不敢冲名校"而选择双非,反而因"双非性价比高"扎堆报考。

2.统考科目"扩围",自命题院校"生存空间"压缩

2025年,统考科目覆盖的专业从2024年的45%提升至52%。以教育学为例,2024年仅30%院校采用统考408,2025年这一比例升至65%;计算机专业中,原来自命题的"数据结构+计算机组成"试卷,80%院校改为统考408。自命题院校的复试线普遍下降5-10分,部分院校甚至出现"过线即录"的情况,但考生更倾向选择统考院校——因为"统考分数全国可比,调剂更有优势"。

3.跨考生占比突破40%,"专业壁垒"被打破

2025年跨考生占比达42%(2024年为35%),其中跨考热门专业(如新传、应用心理)的比例高达55%。这一变化源于两个趋势:一是本科专业"宽口径"培养(如"大类招生"),二是就业市场对"复合型人才"的需求(如"计算机+法律""教育+新媒体")。但跨考生的录取率普遍低于本专业考生——2025年跨考生录取率约22%,本专业考生约30%,差距主要源于"专业基础薄弱"。

2026考研竞争态势:四大预判与底层逻辑

基于2025年的数据和政策风向,2026年考研竞争将呈现以下趋势,其本质是"人才选拔标准"与"社会需求"的深度绑定。

1.预判一:"统考化"加速,自命题院校或成"保底选择"

教育部《研究生教育发展"十四五"规划》明确提出"2027年前实现主要学科门类统考全覆盖"。2026年,预计统考科目将进一步覆盖:

文科类:中国语言文学、历史学等专业的"自命题专业课"可能纳入统考,考查"跨朝代文化比较""史学理论"等综合能力;

理工科:部分高校的"特色自命题数学"(如部分985高校的"工科数学")可能被纳入统考408体系,尤其是电子信息、人工智能等专业;

医学类:临床医学、口腔医学的"西医综合"统考覆盖率或从90%提升至95%,中医药院校的"中医综合"可能试点统考。

底层逻辑:统考能减少命题差异,保障公平性,同时便于教育部统筹"高层次人才培养质量"。

2.预判二:热门专业"内卷"加剧,"冷门专业"或迎"黄金期"

2025年数据显示,计算机(报录比32:1)、新传(28:1)、金融(25:1)等热门专业的录取率持续走低,而农学(3:1)、地质(4:1)、材料(5:1)等传统"冷门专业"的录取率稳定在10%左右。但2026年,"冷门专业"可能迎来转机:

政策倾斜:国家"乡村振兴""双碳战略"等需求推动,农学、环境工程等专业的招生规模扩大;

就业缺口:部分冷门专业的对口岗位(如"文物保护技术""农业资源管理")人才缺口达30%,企业薪资涨幅超15%;

报考理性化:考生不再盲目追逐"热门标签",更关注"专业与职业的匹配度"。

底层逻辑:人才市场的"供需关系"正在重塑——热门专业因"供大于求"竞争加剧,冷门专业因"供不应求"价值凸显。

3.预判三:复试"权重"提升,"实践能力"成关键筛选标准

2025年,38所高校(含12所985)提高复试占比至40%(2024年平均30%),部分专业(如MBA、教育硕士)复试占比达50%。复试中,"实践经历"的考核从20%提升至35%,例如:

计算机专业:要求展示"参与过的AI项目"或"实验室研究成果";

新传专业:要求提交"新媒体运营案例"或"短视频作品";

教育专业:要求提供"支教经历"或"教学设计教案"。

底层逻辑:高校需要"能解决实际问题的人才",而非"只会考试的研究者"。

4.预判四:跨考生"优势"与"劣势"分化,"复合背景"成核心竞争力

2025年数据显示,跨考生中,"本专业与目标专业强相关"(如"数学+计算机""英语+新传")的录取率达35%,而"跨考跨度大"(如"化学+法学""工科+教育")的录取率仅18%。这一分化源于高校对"跨考合理性"的重新审视——他们更认可"有明确职业规划"的跨考生,而非"盲目追热门"的跨考生。

底层逻辑:社会需要"跨界整合者",但前提是"跨界"能为目标领域带来独特价值。

2026备考的三大破局策略:从"被动应对"到"主动突围"

面对2026年的竞争态势,焦虑是最无用的情绪。作为带过百余名学生的导师,我想给你三个具体策略,帮你把"竞争压力"转化为"成长动力"。

1.选校选专业:用"三维匹配法"避开"无效竞争"

第一维:能力匹配。用近3年目标专业的"院线+专业线"作为基准,计算自己的"分数安全垫"。例如,若目标专业院线为350分,而你的模考平均分稳定在360分,可视为"安全";若模考仅340分,则需考虑"冲刺风险";

第二维:兴趣匹配。列出3个你"愿意为之投入时间"的研究方向(如"人工智能伦理""非遗数字化"),优先选择与这些方向匹配的专业;

第三维:就业匹配。查看目标院校的《毕业生就业质量报告》,重点关注"对口就业率""头部企业录用名单"。例如,某"冷门"的农业工程专业,若80%毕业生进入中粮、隆平高科等头部企业,其就业质量可能高于部分"热门"专业的泛泛就业。

我曾带过的学生小夏,数学140+但厌恶编程,原本想冲刺计算机专业,经评估后转向"数学教育"(冷门专业),最终以初试385分被某211录取,现在从事中学数学教研工作,职业幸福感远超同龄的互联网从业者。

2.备考策略:构建"核心+扩展"的知识体系,应对未知变动

无论大纲如何变动,"核心知识点"始终是基础。建议采用"70%核心+30%扩展"的复习策略:

核心部分:掌握目标专业的基础理论(如计算机的"数据结构"、教育的"学习理论"),这部分占分的70%,变动概率低;

扩展部分:关注近3年的学术热点(如AI伦理、碳中和政策),这部分占分的30%,可能成为新增考点。

小凯报考的是"环境工程"专业,他将70%的时间用于复习"环境化学""水污染控制"等核心内容,30%的时间研究"双碳政策""ESG报告"等热点,最终在初试中凭借"碳中和技术经济分析"的论述题拿到高分。

3.能力提升:从"应试刷分"到"实践赋能",打造差异化竞争力

2026年,高校将更看重"解决实际问题的能力"。建议从以下三个方向提升:

项目经历:参与与目标专业相关的实践项目(如计算机专业的"校园APP开发"、教育专业的"乡村支教课程设计")。这些经历不仅能丰富简历,还能在复试中用"具体案例"证明"我能解决问题";

技能证书:考取与专业相关的行业认证(如CFA一级、PMP项目管理认证)。例如,申请商科的学生,CFA一级成绩能直观展示"金融领域的专业储备";

学术输出:尝试发表1篇论文或完成1份研究报告(哪怕是本科阶段的课程论文)。学术成果能证明"你具备科研潜力",这是导师最看重的特质之一。

我曾带过的学生小萌,本科是普通一本的"材料化学",为了"进名企"冲刺某985的"材料科学"(热门专业),但因初试差5分调剂到同校的"新能源材料"(冷门专业)。入学后,她跟随导师参与"固态电池研发"项目,凭借扎实的实验能力成为核心成员,毕业时被宁德时代以25万年薪录用——这比她原本可能调剂到的普通院校"材料科学"专业,职业起点高出了一大截。

总的来说,竞争的本质,是"自我成长"的加速器

2026年的考研竞争,或许会比2025年更激烈,但请记住:竞争从不是"你死我活"的战争,而是"自我突破"的契机。那些能在变动中抓住核心、在未知中构建弹性的考生,终将脱颖而出。

最后想送你一句话:大纲是"导航图",不是"终点线"。与其纠结"会怎么变",不如专注"如何变强"。现在的每一份努力,都是在为未来的"灵活应变"积累底气。

2026年的秋天,当你拿到录取通知书时,会感谢现在这个在变动中保持清醒、在未知中勇敢前行的自己。因为你知道:真正的竞争力,从来不是"猜对大纲",而是"无论大纲如何变,都能成为那个被选中的人"。

- [07-24] 考研报名人数再创新高,2026考研竞争究竟有多激烈

- [07-24] 从2025考研复试看2026考研调剂的新规则与技巧

- [07-24] AI助力2026考研备考,是神器还是噱头?

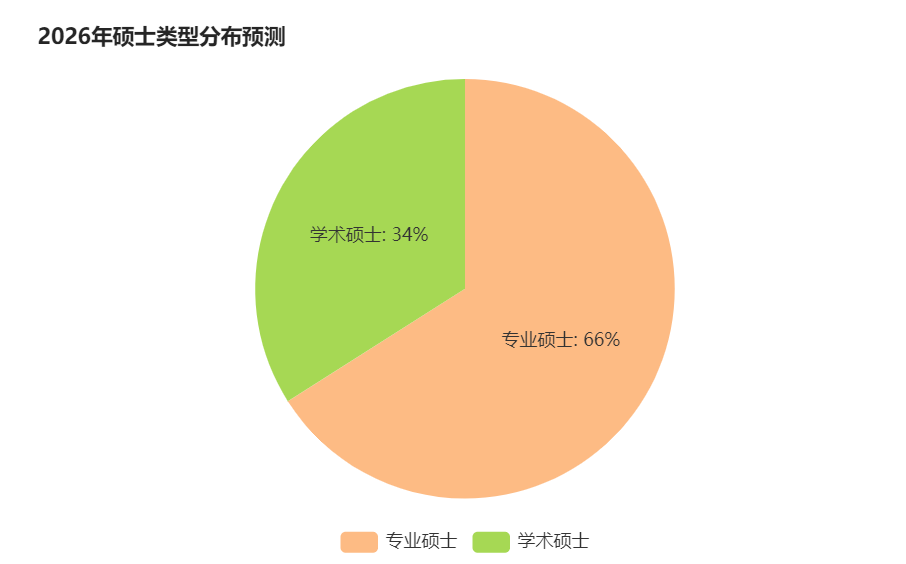

- [07-22] 2026考研专硕扩招新动态及报考策略解析

- [07-22] 2026考研政治时政热点如何与考点紧密结合

- [07-22] 2026考研英语新题型预测及应对方法

- [07-21] 2026考研数学命题趋势大揭秘与备考要点

- [07-21] 2026考研如何看待“逆向考研”背后的利弊与趋势