考研人必看!2026最新考研大纲变动趋势预测

2025-07-18 17:01:53 人气:1024

七月的考研自习室里,2026届考生正对着《2025年全国硕士研究生招生考试大纲》反复标注重点——有人在小本本上密密麻麻记着"新增考点",有人在社交平台刷着"大纲变动预测"的帖子。这场每年一次的"大纲猜谜游戏",本质上是考生与命题组的"信息博弈":你能否提前预判变动方向,决定了备考时是"事半功倍"还是"事倍功半"。

作为深耕考研辅导十年的从业者,我接触过太多因"大纲变动"与上岸失之交臂的考生:有人因忽视"统考科目调整"死磕自命题,有人因错过"新增专业"的信息差错失优质院校。今天,我不想单纯罗列"可能变动的科目",而是想和你聊聊:2026年大纲变动的底层逻辑是什么?哪些变动最可能发生?以及,你该如何提前布局?

大纲变动的底层逻辑:国家战略与人才需求的"指挥棒"

要预测2026年大纲变动,首先要理解其背后的"政策导向"。教育部《研究生教育发展"十四五"规划》明确指出:"研究生教育要服务国家战略需求,加快培养高层次紧缺人才。"这一目标,直接决定了大纲变动的三大核心方向。

1.统考科目"扩围":从"自命题主导"到"统考规范化"

2020年以来,考研统考科目经历了三轮调整:2020年数学一/二/三合并为"数学(一)(二)(三)",2022年计算机专业从"408统考"覆盖90%院校,2024年教育学、心理学等文科专业统考比例提升至60%。这种调整的本质,是为了"统一评价标准,减少命题差异"。

2026年,统考科目最可能的变动是:

理工科:部分高校的"自命题数学"(如部分985高校的特色数学卷)可能被纳入统考408体系,尤其是电子信息、人工智能等热门工科专业;

文科类:教育学、中国语言文学等专业的"自命题专业课"可能扩大统考范围,例如将"中外文学史""教育研究方法"等科目纳入全国统考;

医学类:临床医学、口腔医学等专业的"西医综合"统考覆盖率或从80%提升至90%,部分中医药院校的"中医综合"也可能加入统考序列。

这种变动的背后,是国家对"研究生培养质量标准化"的追求——只有统一的评价标准,才能更精准地筛选出符合国家战略需求的人才。

2.专业学位"升级":从"学术附属"到"独立赛道"

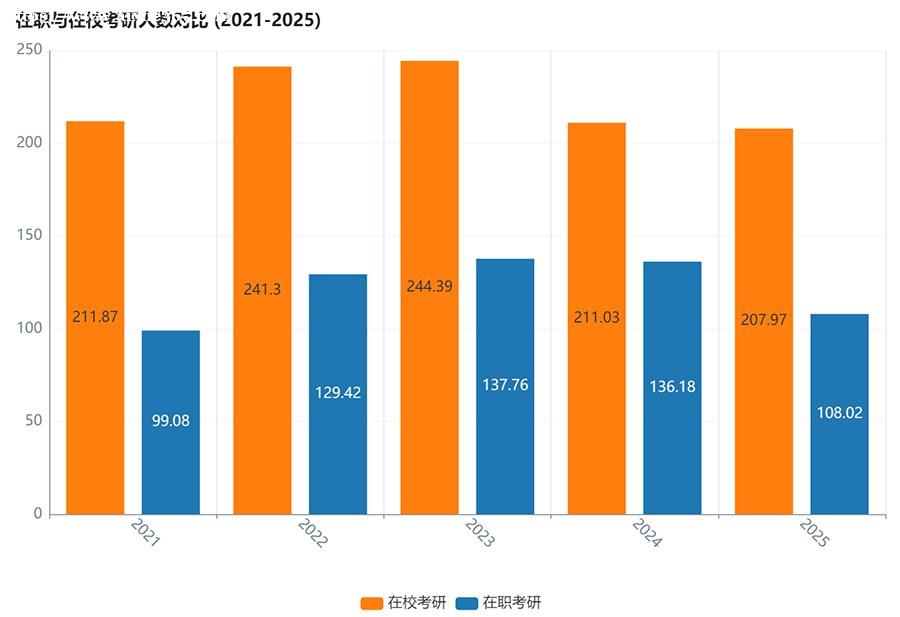

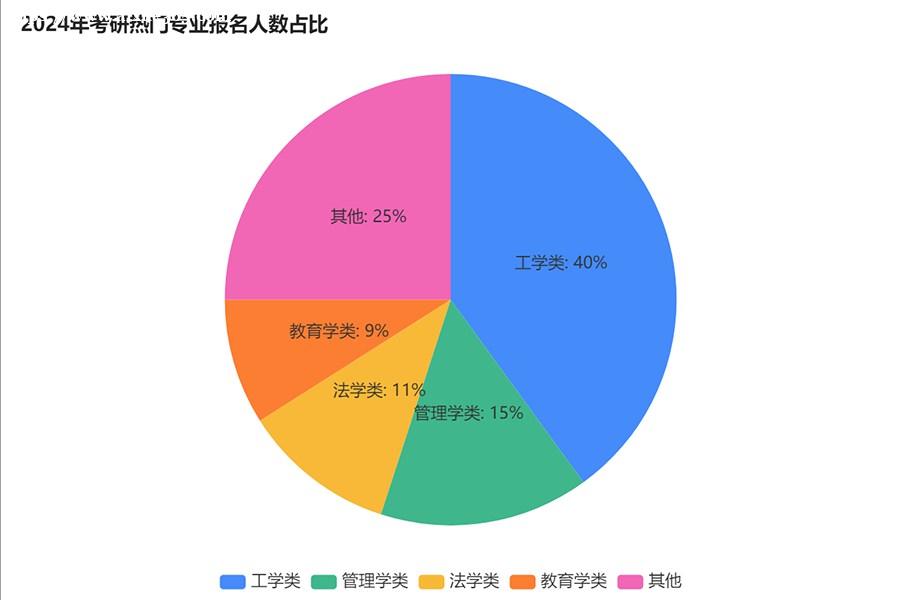

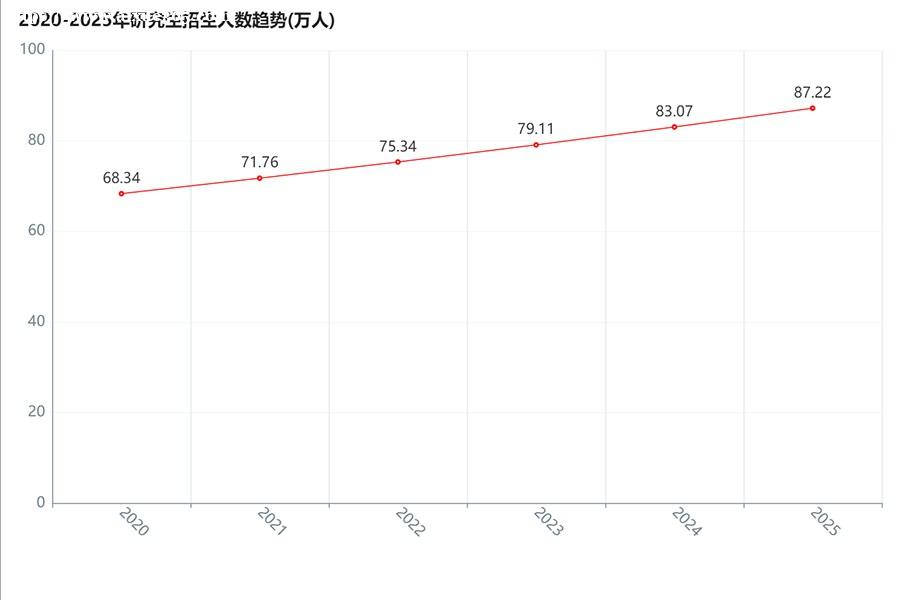

2023年《研究生教育学科专业目录》首次将"专业学位"与"学术学位"并列,标志着专业学位进入"黄金发展期"。2024年数据显示:专业学位招生规模占比已达58%,其中电子信息、机械、材料与化工等工科专业学位增长最快。

2026年,专业学位的大纲变动将围绕"强化实践能力"展开:

考试内容:增加"案例分析题""项目设计题"等实务题型(如工程类专业增加"工程现场问题解决"模块);

复试权重:部分高校可能将"实践经历"(如实习、竞赛、项目)的考核占比从20%提升至30%;

培养衔接:部分专业学位(如MBA、MPA)将试点"提前面试+初试"的双轨制,更注重考生的职业背景与管理潜力。

这种变动的背后,是国家对"应用型高层次人才"的迫切需求——企业需要的不是"会做题的研究者",而是"能解决实际问题的实干家"。

3.交叉学科"破圈":从"边缘地带"到"新增长极"

2022年《研究生教育学科专业目录》新增"交叉学科"门类(代码14),下设"集成电路科学与工程""国家安全学"等20个一级学科。2024年,清华大学"人工智能交叉信息研究院"、上海交通大学"智慧能源交叉研究中心"等机构的招生规模同比增长40%,印证了交叉学科的崛起。

2026年,交叉学科的大纲变动可能体现在:

新增统考科目:部分交叉学科(如"数字人文""碳中和技术")可能首次纳入统考,考查"跨学科知识整合能力";

命题侧重:强调"学科交叉思维"(如用经济学模型分析环境问题、用计算机技术解决历史文献整理);

院校特色:部分高校可能推出"本硕贯通"的交叉培养项目(如"计算机+生物医学"),在初试中增加"跨学科基础"考核。

这种变动的背后,是全球科技竞争的倒逼——人工智能、量子计算等领域的发展,早已突破单一学科边界,需要"既懂技术又懂应用"的复合型人才。

2026大纲变动的"具体猜想":哪些科目最可能调整?

基于近年趋势和政策信号,以下四类科目的变动概率最高,考生需重点关注:

1.计算机类专业:统考408或成"标配"

2024年,全国87所高校的计算机专业采用408统考(2020年仅32所)。2026年,这一数字可能突破120所,尤其是"双非强校"(如深圳大学、杭州电子科技大学)可能跟进。变动原因:

行业需求:互联网大厂的校招要求中,"熟悉408核心考点"已成为基础门槛;

命题公平:自命题院校的"压分""大小年"现象频发,统考能更好保障考生权益。

备考建议:若目标院校尚未公布统考计划,可提前按408大纲复习(数据结构、计算机组成原理、操作系统、计算机网络),避免临时调整。

2.教育类专业:统考科目或新增"教育研究方法"

2024年,教育部明确要求"教育硕士专业学位要加强教育实践能力考查"。2026年,教育学(学硕)和教育硕士(专硕)的大纲可能新增"教育研究方法"模块,包括:

定量研究(问卷调查、统计分析);

定性研究(访谈、个案研究);

教育实验设计(对照组设置、变量控制)。

备考建议:跨考生(如非师范类本科)需重点补充"教育统计学""SPSS操作"等内容,可通过《教育研究方法》(裴娣娜)教材系统学习。

3.医学类专业:临床医学统考"实操题"比例提升

2024年,部分985高校的临床医学初试增加"病例分析题"(占比20%),考查"病史采集-诊断-治疗方案"的全流程能力。2026年,这一趋势可能扩大至更多院校,甚至出现"虚拟病例实操"(如通过医学模拟系统答题)。

备考建议:考生需熟悉《诊断学》《内科学》中的典型病例,结合临床实习经验总结"鉴别诊断思路",避免死记硬背。

4.新兴交叉学科:"数字XX"成命题热点

2024年,"数字人文""数字孪生""数字经济"等交叉学科首次出现在多所高校的招生目录中。2026年,这些专业的初试可能增加"跨学科基础"考查,例如:

数字人文:考查"Python在古籍数字化中的应用";

数字经济:考查"区块链技术在供应链金融中的实践";

数字孪生:考查"工业仿真软件的操作与分析"。

备考建议:关注目标院校的"交叉学科研究中心"发布的年度研究方向,提前学习相关工具(如Python、MATLAB)和案例。

应对策略:从"被动等待"到"主动预判"的备考指南

面对可能的大纲变动,焦虑是最无用的情绪。作为带过百余名考生的导师,我想给你三个具体建议,帮你把"变动风险"转化为"弯道机会"。

1.建立"动态信息库":用"三渠道"追踪变动

官方渠道:关注研招网(https://yz.chsi.com.cn)、目标院校研究生院官网,订阅"考研大纲解析"专栏;

民间渠道:加入"2026考研大纲讨论群"(注意辨别信息真伪),参考"考研斯基""橙啦考研"等机构的变动预测;

学术渠道:阅读《学位与研究生教育》期刊、各学科教学指导委员会的年度报告,了解学科发展趋势。

我曾带过的学生小琳,通过追踪目标院校"计算机学院"的微信公众号,提前3个月得知"2026年统考408"的消息,及时调整复习计划,最终以360分(超院线20分)成功上岸。

2.构建"弹性知识网":用"核心+扩展"应对未知

无论大纲如何变动,"核心知识点"始终是基础。建议采用"70%核心+30%扩展"的复习策略:

核心部分:掌握目标专业的基础理论(如计算机的"数据结构"、教育的"学习理论"),这部分占分的70%,变动概率低;

扩展部分:关注近3年的学术热点(如AI伦理、碳中和政策),这部分占分的30%,可能成为新增考点。

小凯报考的是"环境工程"专业,他将70%的时间用于复习"环境化学""水污染控制"等核心内容,30%的时间研究"双碳政策""ESG报告"等热点,最终在初试中凭借"碳中和技术经济分析"的论述题拿到高分。

3.提前"模拟实战":用"真题+模拟卷"检验应变能力

大纲变动最直接影响的是"命题风格"。建议从现在开始:

做透近5年真题:分析命题规律(如哪些章节考频高、哪种题型易变);

限时模拟新题型:针对可能新增的题型(如案例分析、项目设计),每周做2套模拟卷,训练"快速提取信息-整合知识-输出答案"的能力;

复盘错题逻辑:不仅记录错题,更要分析"错因"(是知识盲区?还是审题偏差?),避免重复踩坑。

小萌报考的是"教育硕士",她通过模拟"教育研究方法"的新题型(如设计"小学生阅读习惯调查方案"),总结出"问题拆解-工具选择-数据呈现"的答题模板,复试时因"研究方案设计"表现突出,被导师当场选中。

总的来说大纲会变,但"成长逻辑"不变

2026年的考研大纲,或许会有科目调整、题型变化,但有一点始终不变:它永远在考查"解决问题的能力"。那些能在变动中抓住核心、在未知中构建弹性的考生,终将脱颖而出。

最后想送你一句话:大纲是"导航图",不是"终点线"。与其纠结"会怎么变",不如专注"如何变强"。现在的每一份努力,都是在为未来的"灵活应变"积累底气。

2026年的秋天,当你拿到录取通知书时,会感谢现在这个在变动中保持清醒、在未知中勇敢前行的自己。因为你知道:真正的竞争力,从来不是"猜对大纲",而是"无论大纲如何变,都能成为那个被选中的人"。

- [08-03] 初中语文如何得高分?掌握这5大核心技巧轻松提分!

- [08-03] 中考数学如何考高分?掌握这5大提分技巧轻松冲刺满分!

- [08-03] 初中如何打好基础知识?掌握这5个方法轻松提升学习效率

- [08-03] 初一如何提高小科成绩?掌握这5个方法轻松逆袭!

- [08-03] 初中英语作文如何写?掌握这5个技巧轻松拿高分!

- [08-03] 如何做中考英语阅读理解?掌握这5个技巧轻松拿高分

- [08-03] 如何把握记叙文中心?掌握这5个技巧轻松抓住文章主旨

- [08-03] 初中物理如何考高分?掌握这5大核心技巧轻松拿满分!