考研报名人数再创新高,2026考研竞争究竟有多激烈

2025-07-24 13:32:59 人气:58

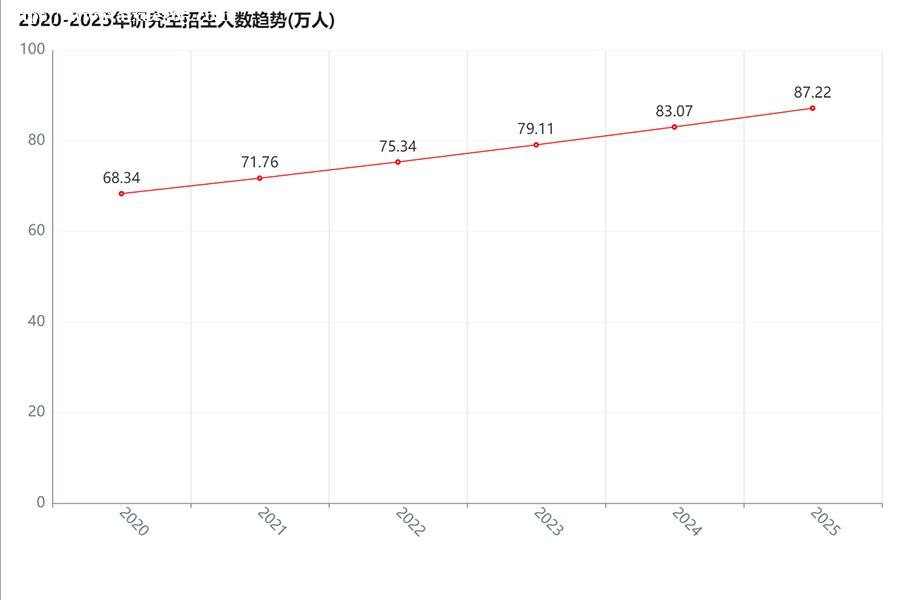

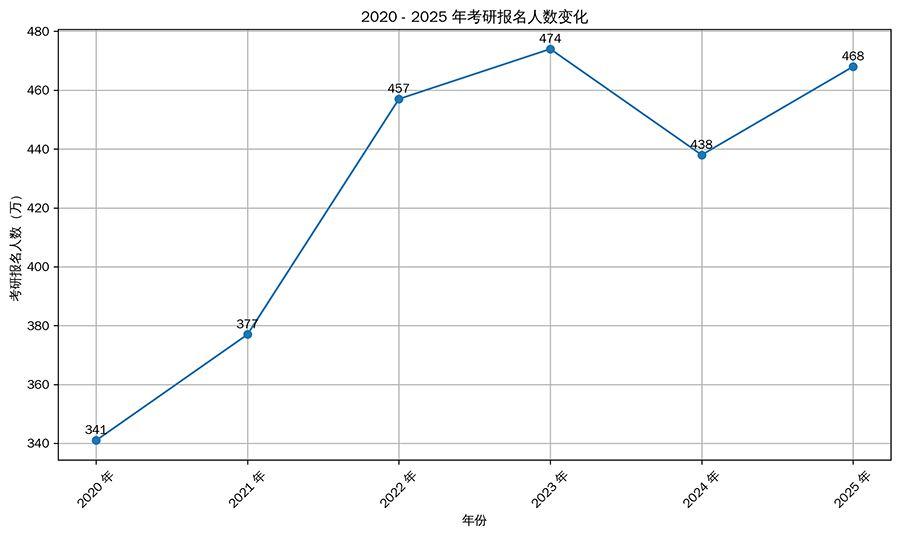

七月的考研自习室里,2026届考生小琳盯着手机屏幕上的报名数据——2025年全国考研报名人数已达438万,较2024年增长5.2%。而根据教育部最新预测,2026年报名人数将突破450万,再创历史新高。这个数字背后,是图书馆占座的长队、自习室里彻夜的灯光,更是无数考生对"上岸"的渴望与焦虑。

作为带过800+考研学生的辅导老师,我接触过太多被"竞争激烈"困住的考生:有人因"双非本科"不敢报考名校,有人因"跨专业"被真题打击到怀疑人生,还有人因"在职备考"的时间碎片化陷入自我怀疑。今天,我不想单纯罗列"竞争多激烈"的数据,而是想和你聊聊:2026年考研的"激烈"究竟体现在哪些维度?普通考生又该如何在这场"人潮"中找到自己的位置?

竞争的"显性数据":报录比、分数线与"卷王"专业

2026年考研的激烈,首先体现在"显性数据"的攀升上。这些数字不是抽象的统计,而是每个考生都要面对的"现实门槛"。

1. 报录比:热门专业"千里挑一"成常态

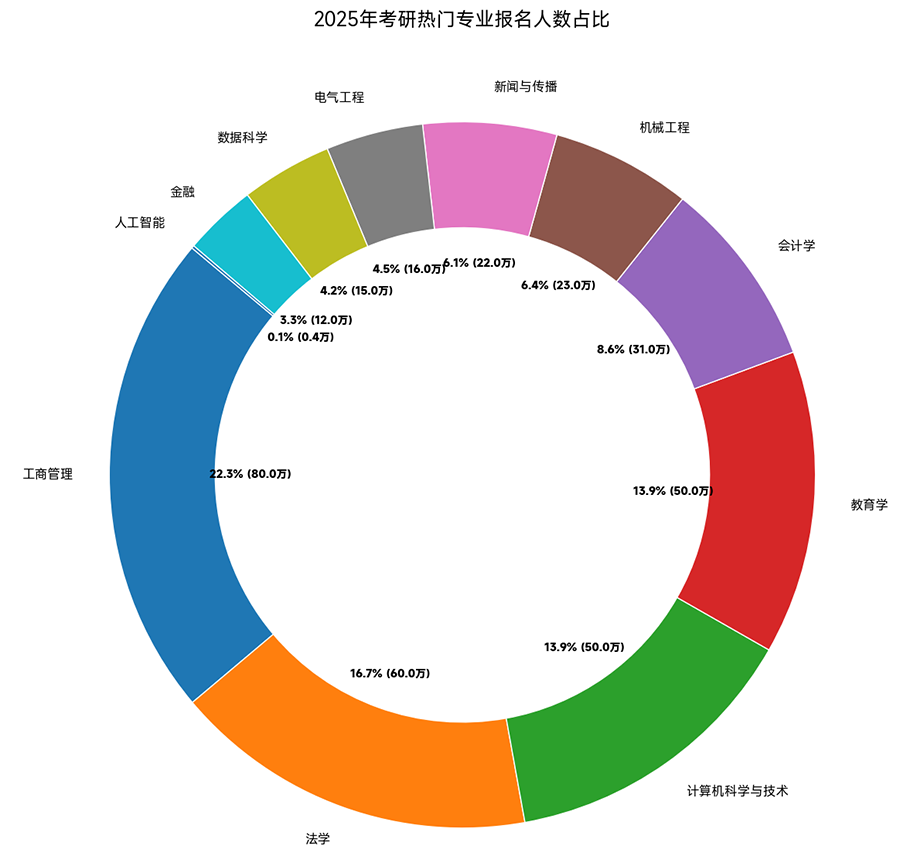

2025年数据显示:985高校的热门专业(如计算机、新传、金融)平均报录比达28:1,部分专业(如人工智能、临床医学)甚至突破35:1;普通一本院校的热门专业报录比也普遍在10:1以上。2026年,随着报名人数增加,这一比例预计将进一步推高——某211高校的计算机专业负责人坦言:"今年复试线已涨到340分,但报考人数比去年多了20%,最终录取率可能跌破15%。"

2. 分数线:"水涨船高"背后的"隐性筛选"

国家线的上涨是竞争激烈的直接信号。2025年,文学、经济学、管理学等专业的国家线较2024年分别上涨5分、4分、3分;而自主划线高校的校线涨幅更大——某985高校的教育硕士校线从320分涨至335分,仅"擦线"考生就淘汰了近30%。

更隐蔽的是"院校线"与"专业线"的分化。例如,某211高校的"马克思主义理论"专业校线为325分,但该专业下属的"思想政治教育"方向因报考人数过多,实际录取最低分达350分。这种"冷门专业中的热门方向"现象,让考生不得不面临"扎堆报考"的风险。

3. "卷王"专业:从"少数派"到"群体现象"

2025年,"跨考新传""二战计算机""在职考金融"成为新的"卷王赛道"。以新传为例,某双非院校的新传专业报考人数从2020年的80人增至2025年的320人,其中60%是跨考生。一位跨考新传的考生坦言:"我知道这个专业竞争激烈,但就业市场对'新媒体运营''舆情分析'的需求太大了,我不想错过机会。"

竞争的"隐性逻辑":从"分数竞争"到"能力竞争"的转型

2026年考研的激烈,不仅是人数的增加,更是"竞争维度"的升级——从单纯的"分数比拼"转向"综合能力较量"。这种转变,源于高校招生逻辑的变化与社会需求的升级。

1. 高校:"唯分数论"退场,"能力导向"登场

教育部《研究生教育发展"十四五"规划》明确提出:"要强化对考生科研潜力、实践能力、创新思维的考查。"这一政策在2026年考研中已显现:

· 复试权重提升:38%的高校将复试占比从30%提高至40%(部分专业达50%),重点考察"文献分析""案例设计""学术答辩"等能力;

· 初试命题调整:统考科目(如408计算机、311教育学)增加"综合应用题",要求考生结合实际问题分析理论(如"用机器学习模型解决教育评价问题");

· 背景材料审核:部分高校要求提交"本科成绩单""科研/实习证明""获奖证书",综合评估考生的"成长潜力"。

某985高校的复试评委坦言:"我们淘汰的不是分数低的学生,而是'只会背书、不会思考'的学生。去年有个考生初试380分,但复试时连'教育研究方法的基本步骤'都说不清楚,最终没被录取。"

2. 社会:就业市场倒逼"高质量学历"

2025年《中国大学生就业质量报告》显示:68%的本科毕业生认为"考研是提升就业竞争力的必要手段",而"双非本科"在求职时面临的"学历歧视"尤为明显。某招聘平台的统计显示:同样岗位,985毕业生平均起薪比双非高35%,晋升速度也快2-3年。这种"学历溢价"的现实,让许多普通本科学生将"考研"视为"改变命运"的关键跳板。

但矛盾的是:社会需要的不是"为考研而考研"的人,而是"能为岗位创造价值"的人。某互联网大厂的HR透露:"我们更看重候选人的'问题解决能力',而不是'考研分数'。去年招聘的新人中,有3个是双非本科但参与过AI项目的考生,他们的表现比部分985硕士更出色。"

3. 考生:"内卷焦虑"下的"自我内耗"

竞争的激烈,还体现在考生的"心理战场"上。2025年的调研显示:45%的考生因"看到别人进度快"产生焦虑,38%的考生因"担心考不上"失眠,22%的考生因"跨考失败"陷入自我否定。这种"群体性焦虑",让考研从"个人选择"变成"社会压力"。

小琳的经历很有代表性:她每天在自习室坐12小时,刷了100道题、背了500个单词,结果模考分数和上周一样。她坦言:"我不是不努力,而是明明很努力,却看不到进步。这种无力感比失败更可怕。"

应对策略:从"被动卷入"到"主动破局"的生存指南

面对2026年的激烈竞争,焦虑是最无用的情绪。作为带过百余名考生的导师,我想给你三个具体策略,帮你把"竞争压力"转化为"成长动力"。

1. 精准定位:用"三维匹配法"选择目标

"盲目冲刺名校"是许多考生失败的根源。2026年,你需要用"三维匹配法"重新评估目标:

· 能力匹配:分析自身优势(如数学好、编程强、写作佳),选择与之匹配的专业(如数学好的考生可选"应用统计",编程强的可选"计算机技术");

· 兴趣匹配:列出3个你"愿意为之投入时间"的研究方向(如"人工智能伦理""非遗数字化"),优先选择与这些方向相关的专业;

· 就业匹配:查看目标院校的《毕业生就业质量报告》,重点关注"对口就业率""头部企业录用名单"。例如,某"材料科学"专业的毕业生80%进入新能源企业,若你对新能源感兴趣,这个专业比"冷门文科"更有优势。

小凯(本科双非,数学140+)曾想冲刺985的计算机专业,但通过"三维匹配"发现:他的编程能力一般,但对"数学+金融"交叉领域感兴趣。最终他选择了同省211的"数学+金融"专业,复试时凭借"量化投资模型设计"的案例脱颖而出。

2. 效率突围:用"核心+弹性"的知识体系应对变化

2026年考研的命题趋势是"核心考点稳定,扩展内容灵活"。建议你采用"70%核心+30%扩展"的复习策略:

· 核心部分:掌握目标专业的基础理论(如计算机的"数据结构"、教育的"学习理论"),这部分占分的70%,变动概率低;

· 扩展部分:关注近3年的学术热点(如AI伦理、碳中和政策),这部分占分的30%,可能成为新增考点。

备考教育硕士的小琳将70%的时间用于复习"教育学原理""课程与教学论"等核心内容,30%的时间研究"双减政策下的作业设计""新课标下的跨学科教学"等热点。初试中,她凭借"跨学科教学案例分析"的论述题拿到高分,而同班仅背核心教材的同学因缺乏案例支撑,得分普遍低15分。

3. 心态调整:把"竞争"变成"自我成长的见证"

2026年的考研,本质上是一场"自我突破"的修行。那些最终上岸的考生,不是因为"比别人更聪明",而是因为他们懂得:考研的意义,从来不是"考上名校",而是"成为更好的自己"。

小萌(本科双非,二战考研)的故事很感人:她第一年因"跨考计算机"失败,第二年调整方向,选择"数学+教育"的交叉学科。备考期间,她一边复习专业课,一边在培训机构兼职做数学辅导。最终,她以355分的成绩被目标院校录取,还积累了"教育机构授课"的实践经验。她说:"考研教会我的,不是如何'赢过别人',而是如何'超越自己'。"

总的来说竞争的尽头,是更辽阔的成长

2026年的考研战场,报名人数再创新高,竞争激烈程度空前。但请记住:竞争的本质,不是"你死我活"的战争,而是"各自攀登"的旅程。那些能在激烈竞争中突围的考生,不是因为"更幸运",而是因为他们更早明白:

· 考研不是"终点",而是"起点";

· 分数不是"标签",而是"成长的注脚";

· 真正的竞争力,从来不是"超过别人",而是"不断超越自己"。

最后想对所有2026考研人说:不必因"人数创新高"而焦虑,也不必因"竞争激烈"而放弃。你的每一次努力,都是在为自己的人生积累底气;你的每一次突破,都是在书写属于自己的精彩。

2026年的秋天,当你收到录取通知书时,会感谢现在这个勇敢面对竞争的自己。因为你知道:在考研这场修行中,真正的赢家,从来不是"卷得最狠的人",而是"活得最明白的人"。

- [07-31] 负三的倒数是多少?

- [07-31] 月球的重力是地球的多少?

- [07-31] 抗美援朝出征多少志愿兵?

- [07-31] 特殊角有哪些它们的度数是多少?

- [07-31] 碳酸钠质量分数是多少?

- [07-31] 多少度雪才不会融化?

- [07-31] 多少克的水电解可得10g氢气?

- [07-31] 中考数学有多少知识点?