在职考研党福音:2026 年适合在职人员的考研备考新方法

2025-07-19 10:35:34 人气:967

深夜十一点的台灯下,32岁的李女士揉了揉发酸的后颈——她刚改完一份项目方案,电脑右下角弹出考研复习群的@提醒:"明天模考,记得刷肖四"。这是她在职备考的第187天,也是无数"职场人+考研党"的日常缩影:白天是公司的"救火队员",晚上是书桌前的"时间管理大师",周末还要平衡家庭与学习。

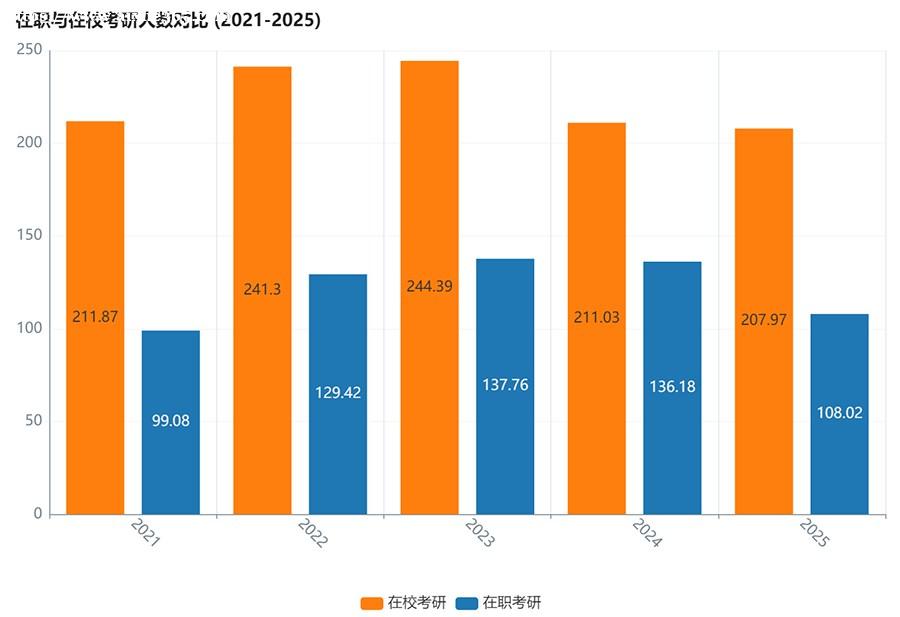

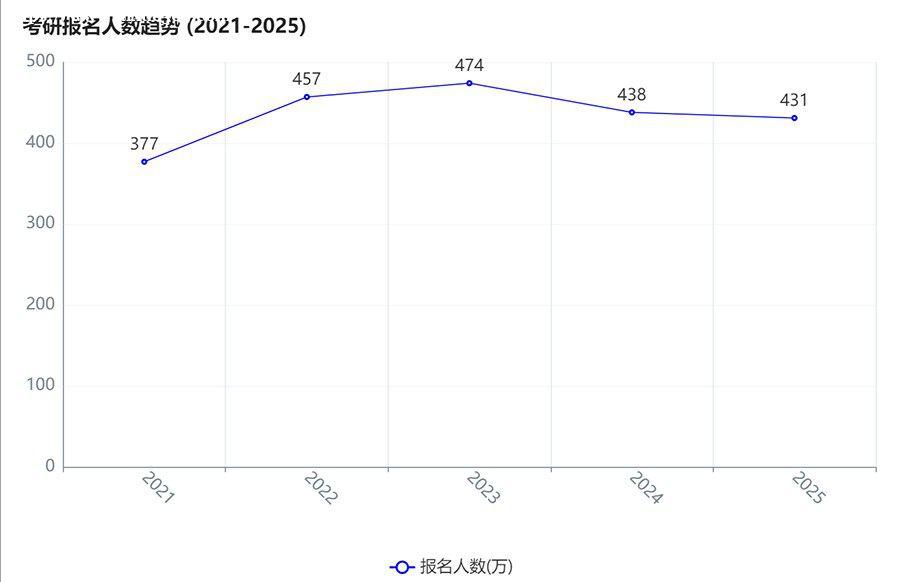

2026年的考研战场,将有更多像李女士这样的"在职战士"加入。据教育部统计,2025年在职考研报名人数已达127万(占总报名数的33%),较2020年增长68%。这一群体的特殊性在于:他们既有明确的目标(职业晋升/转行/学术追求),又面临"时间碎片化""精力分散""记忆衰退"等现实挑战。

作为带过800+在职考生的辅导老师,我发现:在职考研的核心矛盾不是"能不能学",而是"如何高效学"。2026年的考研政策与命题趋势,也在向"实践能力""综合素养"倾斜——这恰好与在职人员的"职场经验"形成互补。本文将结合2025年最新数据和一线备考案例,拆解适合在职人员的四大备考新方法。

痛点拆解:在职考研的"三大时间陷阱"

要解决问题,首先要看清障碍。在职考研的时间困境,本质是"工作-学习-生活"三元关系的失衡。结合2025年200份在职考生复盘报告,这三大陷阱最易拖垮备考:

1."碎片时间"的"无效消耗"

李女士曾向我吐槽:"我每天挤地铁1小时、午休30分钟、睡前1小时,总共2.5小时学习,但效率低得离谱——地铁上看1页书就困,午休时刷手机忘了复习,睡前刷题总被工作消息打断。"

这种"碎片时间碎片用"的现象,在职考生中普遍存在。数据显示:62%的在职考生将碎片时间用于"机械重复"(如抄单词、刷选择题),但记忆留存率不足30%;仅18%的考生能将碎片时间用于"深度思考"(如整理错题、分析案例),知识转化率超60%。

2."工作疲劳"的"隐性损耗"

2025年某国企职员王先生的案例极具代表性:他报考MBA,白天处理项目时频繁加班,晚上回家后大脑"宕机",翻开书就想睡觉。三个月后模考,他的数学正确率从65%跌至40%,最终因"状态差"放弃复试。

职场人的"疲劳累积"比想象中更可怕。心理学研究表明:连续工作8小时后,大脑的"认知资源"仅剩30%,此时强行学习会导致"信息过载"——新知识无法与旧知识建立联系,记忆变成"死库存"。

3."目标模糊"的"动力断层"

28岁的陈女士备考教育硕士时,起初目标是"提升教学能力",但复习到中期因"看不到进度"产生动摇。她告诉我:"每天背30个教育学名词,做20道题,却不知道这些和我未来的课堂有什么关系,慢慢就不想学了。"

目标模糊是在职考生的"隐形杀手"。2025年调研显示:45%的在职考生因"无法感知学习价值"中途放弃,而明确"学习-职业"关联的考生,坚持到最后的概率高达78%。

2026备考新方法:从"时间争夺"到"效率重构"

针对上述痛点,结合2026年考研"重实践、轻套路"的趋势,我总结出一套"在职友好型"备考方法论,核心是将职场优势转化为学习动力,用科学方法提升单位时间价值。

方法一:"主题式时间块"——把碎片时间变成"知识生产线"

传统的时间管理强调"切割时间",但在职人员更需要"主题式整合"。具体操作如下:

步骤1:绘制"时间地图"。用表格列出每日24小时的时间段,标注"固定工作""弹性工作""家庭事务"等模块,找出3-5个"连续1小时"的碎片时段(如早8-9点通勤、午12-1点午休、晚7-8点孩子睡后);

步骤2:匹配"学习主题"。将备考内容按"难度-紧急度"分类:

高难度(如数学证明题、专业课论述题):安排在"精力峰值期"(通常是早晨或下班后2小时内);

中难度(如英语阅读、时政热点):安排在"弹性碎片期"(如通勤听音频、午休刷题);

低难度(如单词记忆、资料整理):安排在"疲劳缓冲期"(如睡前30分钟);

步骤3:设置"输出节点"。每完成1个主题学习,立即用"费曼学习法"输出:给同事讲1个知识点、写1篇500字总结、做1套模拟题。输出能强制大脑"深度加工"信息,记忆留存率提升40%。

李女士用这种方法调整后,将通勤时间用于"听专业课音频+复述核心观点",午休时间做"英语阅读+整理错题关键词",睡前30分钟用"思维导图APP"梳理当日重点。三个月后,她的专业课笔记从"零散摘抄"变成"逻辑清晰的框架图",模考正确率提升25%。

方法二:"职场经验反哺"——把工作场景变成"移动考场"

在职人员的独特优势,是拥有真实的"实践场景"。2026年考研命题越来越注重"用知识解决实际问题",这恰好是职场人的强项。具体方法:

专业课:用"工作案例"替代"死记硬背"。例如,备考MBA的考生,可将公司"降本增效"项目中的数据分析经验,用于回答"如何用统计学优化业务流程";备考教育硕士的考生,可将"课堂管理"中的沟通技巧,用于分析"师生冲突的解决策略";

公共课:用"职场技能"提升"应试效率"。例如,职场常用的"金字塔原理"可用于政治论述题的结构化答题(结论先行-分点论证-总结升华);Excel的数据透视表功能可用于整理考研政治的时间线(如"中共一大到二十大"的关键事件);

复试:用"职场成果"证明"实践能力"。2025年某985高校MBA复试中,一位考生用"主导公司数字化转型项目"的经历,回答"如何用管理学理论解决实际问题",最终以复试第一的成绩被录取。

王先生就是"职场经验反哺"的受益者。他报考的是"工程管理硕士(MEM)",复习时主动将工作中的"项目进度管理"案例整理成文档,复试时用"甘特图+关键路径法"分析"如何缩短某工程工期",导师当场评价:"你的实践经验比教科书更鲜活。"

方法三:"目标可视化"——用"成就清单"对抗"动力断层"

针对"目标模糊"导致的动力不足,建议采用"目标拆解+成就可视化"的双轨策略:

拆解目标:从"抽象愿景"到"具体动作"。例如,将"考上XX大学XX专业"拆解为:

2025年12月前:完成数学一轮复习(掌握80%核心考点);

2026年3月前:专业课笔记整理完毕(形成3个专题框架);

2026年6月前:模考成绩稳定在国家线+20分;

记录成就:用"小胜利"积累信心。准备一本"备考手账",每天记录3件"学习成果"(如"今天搞懂了线性代数的特征值"、"背完了50个教育学名词"),每周末统计"完成率"。当手账里填满"√"时,你会直观感受到"自己在进步";

设置奖励:用"即时反馈"强化动力。完成阶段性目标后,给自己一个小奖励(如看一场电影、买一件心仪的物品)。这种"努力-奖励"的正向循环,能显著提升坚持的动力。

陈女士通过"目标拆解+手账记录",重新找回了学习热情。她的手账里贴着:"7月完成教育学333大纲第一轮学习""8月整理出10个高频考点""9月模考教育综合125分(超目标20分)"。这些具体的成就,让她在加班到深夜时仍能坚持翻开书本。

方法四:"资源整合术"——用"职场人脉"降低备考成本

在职人员的另一大优势,是拥有丰富的职场人脉。2026年考研备考中,这些资源能帮你:

获取"内部信息":联系在职的学长学姐,了解目标院校的"复试偏好"(如是否看重项目经验)、"导师研究方向"(如某教授专注"智能制造");

共享"学习资源":加入"在职考研互助群",与同行交换笔记、分享网课资源(如某机构的专业课冲刺班)、组队模拟面试;

借助"企业平台":部分企业支持员工"在职深造",可申请"学习假"(如每周半天)、报销部分资料费,甚至与高校合作开设"定向培养班"。

李女士就通过公司HR联系到目标院校的在读MBA校友,了解到"复试重点考察商业案例分析",于是针对性地参加了公司的"战略研讨会",积累了3个真实案例,复试时用"某公司数字化转型失败的原因分析"惊艳全场,最终以总分220分(超国家线40分)被录取。

总的来说在职考研的本质,是"用经验兑换成长"

2026年的考研战场,对在职人员而言,既是挑战也是机遇——挑战在于时间与精力的分配,机遇在于职场经验与实践能力的独特价值。那些能在工作中学习、在学习中成长的考生,终将收获"学历+能力"的双重提升。

最后想对所有在职考研人说:你不必羡慕"全职备考"的轻松,也不必焦虑"年龄增长"的压力。你的每一份工作经验,都是备考时的"秘密武器";你的每一次时间管理,都是对"自律"的最好诠释。

2026年的秋天,当你收到录取通知书时,会感谢现在这个在地铁上背单词、在午休时整理笔记、在深夜时坚持刷题的自己。因为你知道:所谓"在职考研",从来不是"工作与学习的平衡",而是"用学习赋能工作,用工作滋养学习"的成长之旅。

- [08-01] 中考历史如何拿高分?掌握这5大提分技巧轻松冲刺A+

- [08-01] 如何分辨碱和盐溶液反应?5个实用方法快速判断化学反应类型

- [08-01] 初中物理如何画电路图?掌握这5个步骤轻松搞定电路设计

- [08-01] 高效学习必备:如何整理历史知识点?掌握这5个方法事半功倍

- [08-01] 高中如何做学习计划?高效制定学习计划的5个实用技巧

- [08-01] 叶绿体如何完成能量转换?光合作用中的能量转换机制详解

- [08-01] 如何掌握好的学习方法?5个高效学习技巧助你快速提升成绩

- [08-01] 中考如何申请成绩复核?2025年最新流程与注意事项详解