2026考研择校大揭秘:热门院校与冷门专业的博弈

2025-07-18 11:51:02 人气:1010

七月的考研自习室里,2026届考生正对着电脑屏幕反复刷新研招网——有人盯着"985高校"的招生简章犹豫不决,有人翻着"冷门专业"的报录比数据暗自庆幸。这场"择校大战"的本质,从来不是"非此即彼"的选择题,而是"如何用有限分数兑换最大价值"的博弈。

作为带过百余名考研学生的辅导老师,我接触过太多被"热门""冷门"标签困住的考生:有人为了"名校光环"硬冲清北复交,结果总分差5分调剂无门;有人因"怕竞争"选择冷门专业,入学后发现导师资源匮乏、就业面狭窄。今天,我不想单纯罗列"热门院校清单"或"冷门专业目录",而是想和你聊聊:在这场博弈中,什么才是真正的"最优解"?

热门院校的"光环"与"代价":高平台背后的隐性门槛

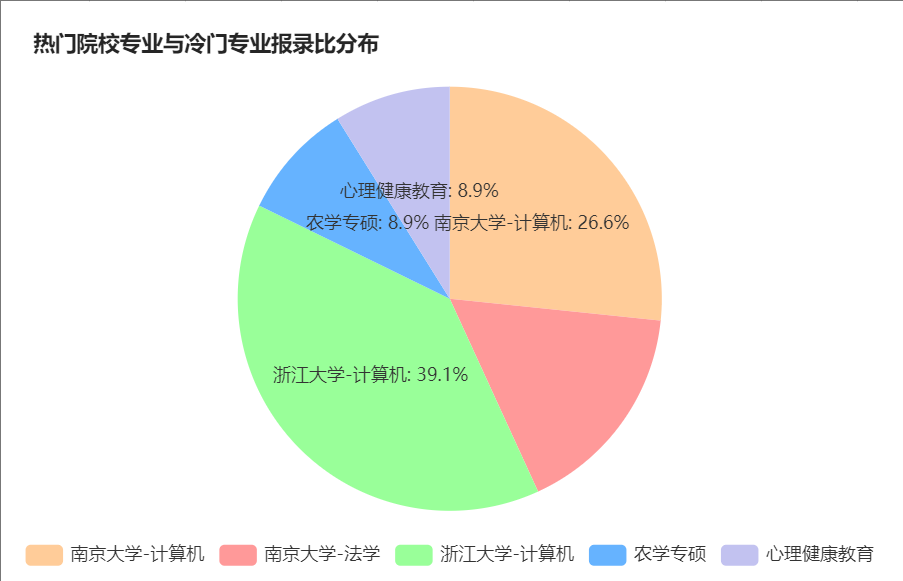

提到"热门院校",多数人首先想到的是985/211、双一流高校,或是学科评估A+的"顶流专业"。这些院校的吸引力不言而喻:优质的师资、丰富的科研资源、顶尖的校友网络,甚至能直接影响就业时的"敲门砖"分量。但光环之下,隐藏着三个常被忽视的"代价"。

1.录取分数的"通货膨胀"

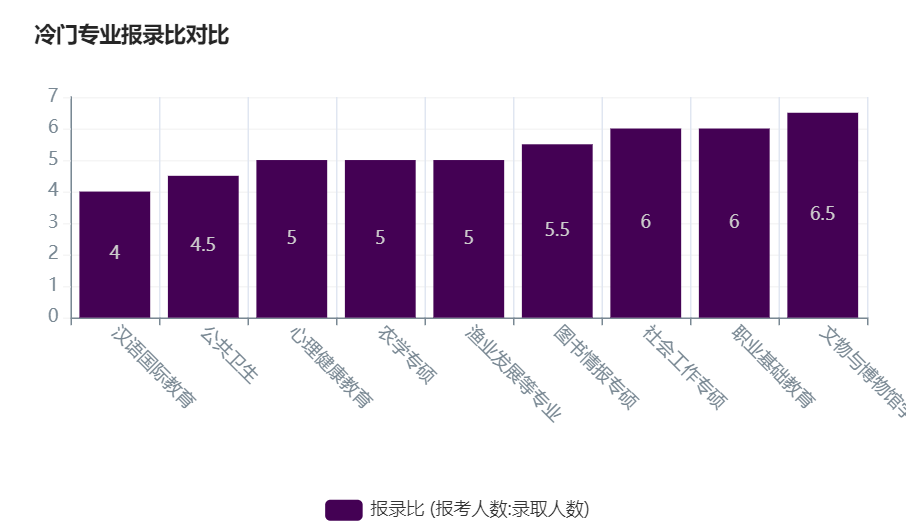

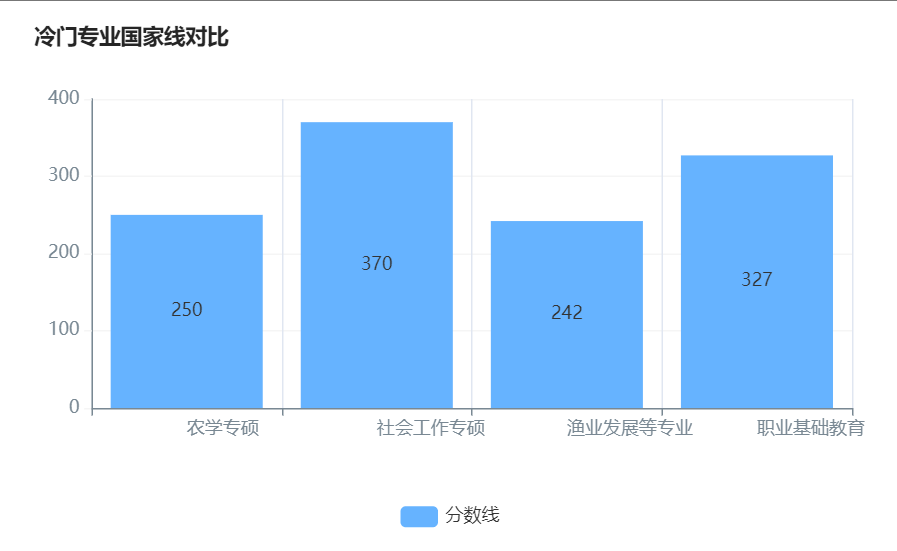

2024年考研数据显示:清北复交的热门专业(如计算机、金融)报录比普遍超过20:1,部分专业甚至达到30:1;而同校的冷门专业(如古生物学、哲学)报录比仅为3:1。更关键的是,热门院校的"国家线"虽与普通院校持平,但"院线"往往高出国家线30-50分。例如,某985高校的计算机专业院线为380分(国家线270分),而其材料科学专业院线仅300分。

2.研究方向的"同质化陷阱"

热门院校的热门专业,往往聚集了大量优秀生源,研究方向容易陷入"内卷式重复"。我曾带过的学生小琳,本科是计算机专业,为了"名校光环"报考了某985的AI方向。入学后发现,实验室80%的学生都在研究"大模型微调",而她原本感兴趣的"医疗影像AI"因导师资源倾斜不足,只能作为"次要方向"。这种"千军万马过独木桥"的研究环境,反而限制了个性化发展。

3.调剂的"高门槛"现实

若初试成绩未达目标专业院线,热门院校的调剂机会往往少之又少。2024年某211高校的调剂公告显示:仅接受"本科为985/211且初试分数超院线10分"的考生,普通院校学生基本无缘。这意味着,选择热门院校的风险不仅是"考不上",更是"考不上后无学可上"。

冷门专业的"性价比"与"局限性":低竞争背后的成长空间

与热门院校形成鲜明对比的,是那些报考人数少、竞争压力小的"冷门专业"。它们可能是传统意义上的"天坑"(如农学、地质),也可能是新兴交叉学科(如数字人文、碳中和技术)。这些专业的"冷门",恰恰隐藏着三个被低估的优势。

1.录取概率的"弯道超车"

2024年某双非院校的"农业资源与环境"专业,报录比仅为1:1.2,远低于同校热门的"会计学"(报录比8:1)。我曾带过的跨考生小凯,本科是环境科学,因担心考不上985的热门专业,转而报考了某211的"环境生态工程"(冷门专业)。凭借本科期间的湿地保护项目经历,他以初试320分(国家线270分)、复试85分的成绩成功上岸。这种"低竞争+匹配度"的组合,让他比同分数段冲刺热门专业的同学更早锁定录取。

2.导师资源的"精准对接"

冷门专业的导师往往拥有更集中的学术资源。例如,某985高校的"敦煌学"专业,导师团队深耕敦煌文献研究数十年,掌握大量独家史料和田野调查数据。我曾带过的研究生小萌,因对历史文献感兴趣选择了该专业,入学后跟随导师参与《敦煌契约文书整理》项目,不仅发表了2篇CSSCI论文,还通过项目合作获得了行业顶级会议的参会机会。这种"小而精"的导师资源,是热门专业"大班教学"难以比拟的。

3.就业市场的"差异化优势"

冷门专业的就业方向往往更垂直、更稀缺。例如,"文物保护技术"专业的毕业生,主要进入博物馆、考古所、文化创意产业,这些岗位对专业技能的要求极高,竞争压力远小于"会计""法学"等热门岗位。我曾接触过某211"文物保护技术"专业的毕业生,入职某省级博物馆后,因掌握"古陶瓷科技检测"技术,3年内晋升为部门主管,薪资水平超过同龄的互联网从业者。

博弈的关键:用"三维评估法"找到你的"最优解"

面对热门院校与冷门专业的博弈,焦虑是最无用的情绪。作为带过百余名学生的导师,我想给你三个具体建议,帮你找到"最适合自己的选择"。

1.第一维:评估"自身实力"——分数、兴趣、能力的三角模型

分数维度:用近3年目标院校的"院线+专业线"作为基准,计算自己的"分数安全垫"。例如,若目标专业院线为350分,而你的模考平均分稳定在360分,可视为"安全";若模考仅340分,则需考虑"冲刺风险";

兴趣维度:列出3个你"愿意为之投入时间"的研究方向(如"人工智能伦理""非遗数字化"),优先选择与这些方向匹配的专业;

能力维度:分析自己的优势(如数学好适合理工科,文字功底好适合文科),避开"能力盲区"(如逻辑薄弱慎选纯理论专业)。

我曾带过的学生小夏,数学140+但厌恶编程,原本想冲刺计算机专业,经评估后转向"数学教育"(冷门专业),最终以初试385分被某211录取,现在从事中学数学教研工作,职业幸福感远超同龄的互联网从业者。

2.第二维:调研"院校生态"——资源、氛围、就业的真实图景

资源调研:通过学校官网、知网论文、校友访谈,了解目标专业的实验室设备、科研经费、校企合作情况。例如,某"冷门"的材料学院若有"国家重点实验室",其资源可能优于部分"热门"学院的普通实验室;

氛围调研:联系在读学长学姐,了解课程设置(是否侧重理论/实践)、导师风格(是否放养/严格)、同学圈子(是否内卷/互助)。例如,某"热门"的金融学院可能因学生背景差异大导致"卷王文化",而某"冷门"的哲学学院可能因规模小更注重个性化培养;

就业调研:查看目标院校的《毕业生就业质量报告》,重点关注"对口就业率""头部企业录用名单""深造率"。例如,某"冷门"的农业工程专业,若80%毕业生进入中粮、隆平高科等头部企业,其就业质量可能高于部分"热门"专业的泛泛就业。

3.第三维:平衡"长期价值"——平台高度与发展潜力的动态权衡

平台高度:如果目标是"进名企/考公/读博",热门院校的"985/211标签"仍有不可替代的优势。例如,某"热门"的计算机专业毕业生,进入互联网大厂的校招通过率是普通院校的3倍;

发展潜力:如果目标是"深耕学术/从事细分领域",冷门专业的"导师资源+研究方向独特性"可能更具潜力。例如,某"冷门"的古文字学专业,导师团队正在参与"中华字库"国家项目,学生的研究成果可能直接转化为行业标准。

我曾带过的研究生小宇,本科是普通一本的"材料化学",为了"进名企"冲刺某985的"材料科学"(热门专业),但因初试差5分调剂到同校的"新能源材料"(冷门专业)。入学后发现,该专业的导师正在与企业合作开发"固态电池",他凭借扎实的实验能力成为核心成员,毕业时被宁德时代以25万年薪录用——这比他原本可能调剂到的普通院校"材料科学"专业,职业起点高出了一大截。

总的来说,没有"最优选择",只有"最适合的选择"

2026考研的择校博弈,本质上是"用分数兑换价值"的智慧较量。热门院校的光环、冷门专业的性价比,都没有绝对的好坏——它们只是不同人生路径的起点。

有人为了"名校光环"在热门专业卷到凌晨三点,有人在冷门专业跟着导师深耕细分领域,最终都活成了自己想要的样子。重要的是:你在选择时是否真正了解自己,在行动时是否愿意为选择负责,在过程中是否保持调整的勇气。

最后想送你一句话:考研不是"非赢不可"的战争,而是"找到自己"的旅程。无论你选择热门院校还是冷门专业,只要那是你经过深思熟虑后的决定,就值得全力以赴。毕竟,最好的选择,永远是"你愿意为之努力"的那个选项。

- [07-24] 考研报名人数再创新高,2026考研竞争究竟有多激烈

- [07-24] 从2025考研复试看2026考研调剂的新规则与技巧

- [07-24] AI助力2026考研备考,是神器还是噱头?

- [07-22] 2026考研专硕扩招新动态及报考策略解析

- [07-22] 2026考研政治时政热点如何与考点紧密结合

- [07-22] 2026考研英语新题型预测及应对方法

- [07-21] 2026考研数学命题趋势大揭秘与备考要点

- [07-21] 2026考研如何看待“逆向考研”背后的利弊与趋势